《四库全书》是中国历史上最大的一部丛书,始编撰于清乾隆三十八年(1772)二月。清初,空言义理的宋学衰落,汉学代之而起,博览群书、考订经史、辑佚书籍之风大盛,从而出现了对传统文化进行历史性总结的要求。《四库全书》的纂修正是这一要求的反映。而乾隆年间呈现出的盛世景象,又为大规模文化建设创造了良好的社会环境,提供了雄厚的物质基础。乾隆帝出于「文治武功」的需要,通过纂修《四库全书》显示其「超越汉唐、稽古右文」的文治政策,也借「稽古右文」之名达到「寓禁于征」的政治目的,对全国书籍作一次全面彻底地审查、评论和总结。在筛选和净化的基础上形成「钦定」的《四库全书》也就成为维系清王朝统治秩序的强有力的思想武器。

一、文溯阁《四库全书》的风雨历程

《四库全书》卷帙十分浩大,一律用手工正楷抄写,分抄七部,每一部都是用香楠木二片上下夹之,并束以绸带,装在香楠木匣内。书面是绢面,「经部」用黄绢,「经解」用绿绢,「史部」用红绢,「子部」用蓝绢,「集部」用灰绢。每匣上面均刻有书名。七部《四库全书》,前四部分藏于北京紫禁城皇宫之「文渊阁」,圆明园之「文源阁」,热河行宫之「文津阁」,奉天行宫(今沈阳)之「文溯阁」。这就是著名的「内廷四阁」,或称「北四阁」。该四阁的建筑格局,都是按宁波「天一阁」营造的。后三部分藏于扬州大观堂之「文汇阁」,镇江金山寺之「文宗阁」,杭州孤山圣因寺之「文澜阁」。这就是所谓的「江浙三阁」,或称「南三阁」。

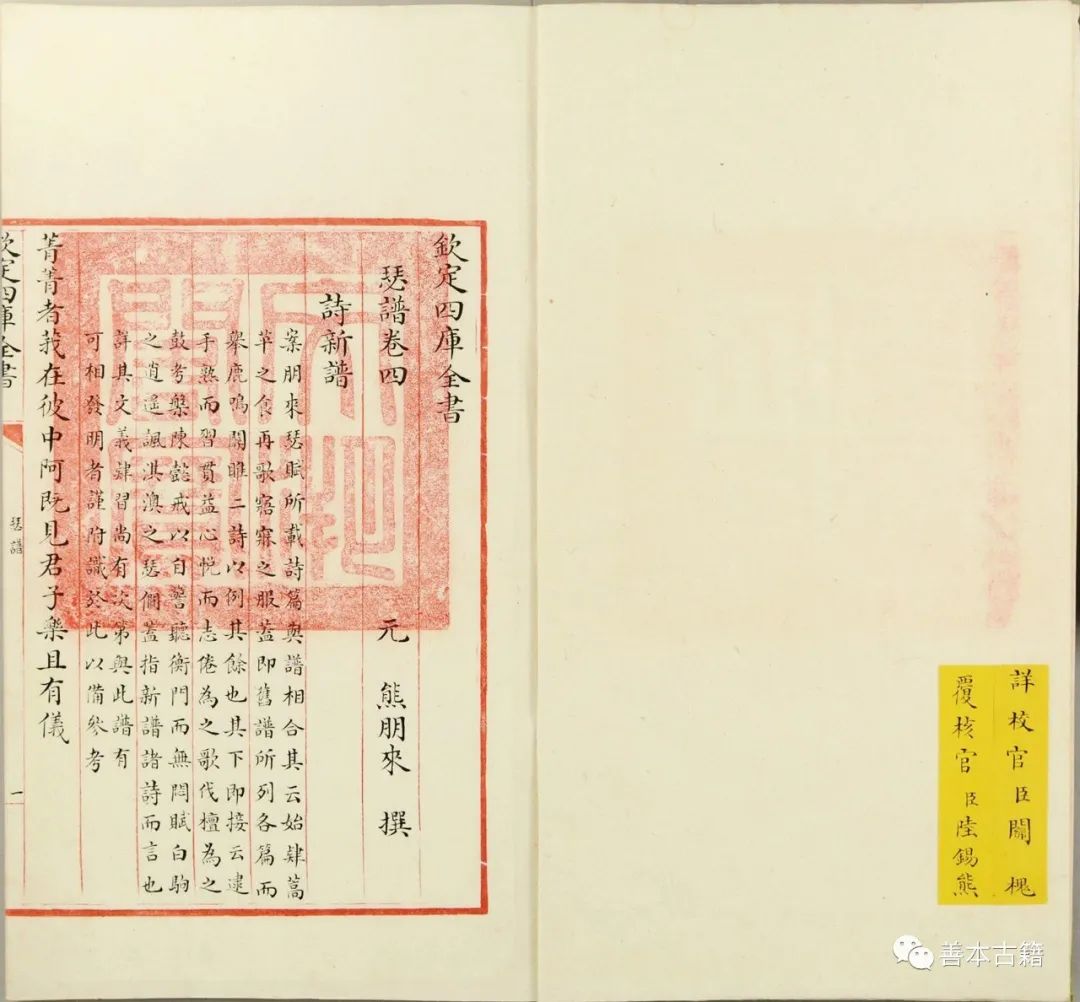

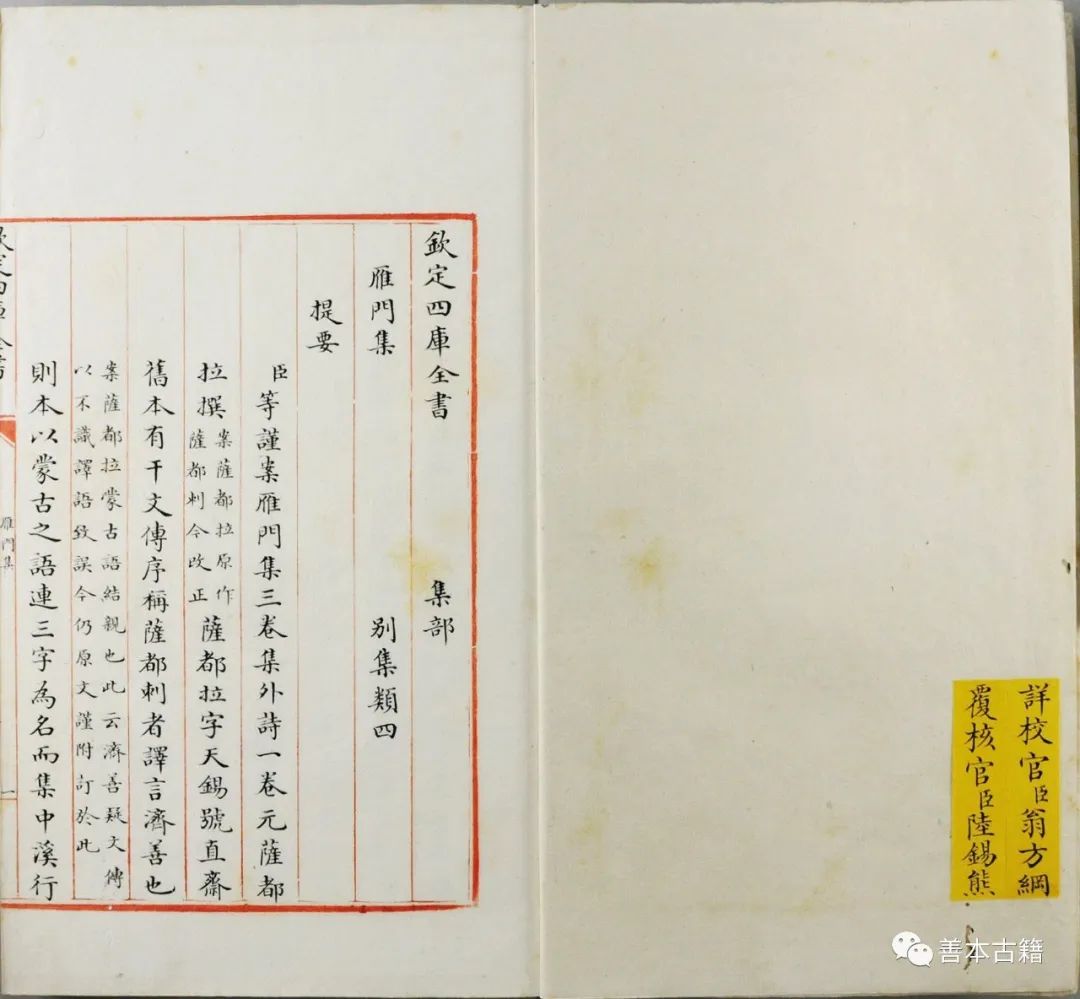

文溯阁所藏是乾隆四十七年(1781)抄成的正本,同年11月至翌年初,分四批由「四库」总校官大学士陆锡熊护送从北京运抵沈阳,全书四部分别以绿、赤、青、灰绢面,象征春、夏、秋、冬四季之色;以细腻、柔软、不易折毁、可久藏的开化纸、竹纸为书页。书口鱼尾处写「钦定四库全书」,下为书名及页码。每册页首盖「文溯阁宝」朱印,尾页盖「乾隆御览之宝」。书外护以楠木匣。为保管此书专设文溯阁衙门,置九品级催长、无品级催长各一人。八国联军侵华、沙俄侵占沈阳故宫后,文溯阁《四库全书》遭到破坏,「间有缺册」。民国三年(1914),袁世凯炫耀文治武功,将沈阳故宫珍藏(包括《四库全书》)运至北京夸富。袁世凯倒台后,《四库全书》放置在北京古物陈列所。民国十一年(1922),对此书垂涎已久的日本秘密勾结满清皇室,想以高价购买,渡扶桑。幸遭有识之士反对,迫于压力,满清皇室不得不取消了这项肮脏的交易。民国十三年(1924),奉系有识之士趁势提出送还《四库全书》之议,遂于民国十四年(1925)8月璧还沈阳,继续藏于文溯阁,并刻《四库全书运复记》碑以记其事。「九.一八」事变爆发,东北国土沦陷,文溯阁《四库全书》与沈阳城一起落入日本人手中,后以伪满洲国国立图书馆之名代为封存。1950年,朝鲜战争爆发,为了保护好《四库全书》,该书连同宋元珍善本图书,被再—次运出沈阳。先是到黑龙江省讷河县,存放在讷河城外—所已改造成小学校的关帝庙里。1952年夏,讷河县发生水患,又不得不将《四库全书》迁运到北安。1954年,《四库全书》才得以运回沈阳,存放在沈阳故宫文溯阁院内的新库房里。

二、文溯阁《四库全书》落户甘肃省的经过

1966 年,中苏关系紧张,出于战备考虑,为了《四库全书》的安全,有关部门派人在沈阳周边已经找好了藏书地点。1965年初,辽宁省文化厅向文化部建议,将文溯阁《四库全书》拨交西北地区图书馆收藏。1966年,大陆国务院之文化部决定《四库全书》从沈阳故宫文溯阁拨交甘肃保存。同年,总计3,474种、36,315册的文溯阁《四库全书》以及5,020册清雍正年间所印铜活字本《古今图书集成》,经过长途跋涉,秘密运至兰州。在兰州,甘肃省图书馆的工作人员与兰州军区的解放军官兵肩扛手抬搬上汽车,共装了27车。装完车后,秘密开往兰州市永登县连城镇鲁土司衙门大经堂,从此,文溯阁《四库全书》落户在来甘肃省后的第一个「家」。

连城鲁土司衙门距兰州较远,交通也不方便,当初只是作为文溯阁《四库全书》的临时备战书库。大经堂防火功能差,长期存放并不理想。1967年,甘肃省文化局组织有关人员和专家考察了兰州、天水等适合存放的很多地方,本着「靠山隐蔽,少占土地」的原则,结合当地环境、自然条件、温度气候和交通道路等多种因素,最终选定距离兰州60多公里的榆中县甘草店一个秘密的地方,为新的备战书库地址。这里离铁路公路都比较近,气候凉爽、空气干燥,在保存纸质文物方面有着得天独厚的气候条件。1971年,文溯阁《四库全书》又从永登连城秘密迁移至榆中县甘草店战备书库。从此这里就成了文溯阁《四库全书》来甘肃后的第二个「家」。

随着国际形势发生了很大变化,甘草店战备书库早已完成其特定的历史使命。为了进一步优化文溯阁《四库全书》收藏保护环境,为了使《四库全书》发挥更大的价值,甘肃省于1999年做出了在兰州黄河畔九州台上修建文溯阁《四库全书》藏书楼的决定。并在2000年12月召开的甘肃省第九届人大常委会第19次会议上,通过了《关于进一步加强文溯阁四库全书保护工作的决定》,将保护文溯阁《四库全书》提高到了法律的高度。2002年1月,藏书楼奠基仪式在兰州举行。2005年7月,一座依山面水,绿荫环抱、富丽典雅、庄重秀美,具有浓郁明清建筑艺术风格的文溯阁《四库全书》藏书楼,在兰州市黄河之滨竣工落成并投入使用,成了文溯阁《四库全书》入住到甘肃后的第三个「家」。

2006年9月在庆祝甘肃省图书馆建馆90周年暨文溯阁《四库全书》入甘40周年之际,甘肃省正式宣布文溯阁对外开放。

三、文溯阁《四库全书》所有权之争

从20世纪80年代,辽宁省有关方面开始通过各种途径,向甘肃省表示希望返还文溯阁《四库全书》的愿望。1987年,辽宁省图书馆原副馆长韩锡铎率先提出《四库全书》应该「回归」沈阳的提案。不久,得到了文化厅「回归条件尚不成熟」的答覆。于是,辽甘第一次争夺战就此终结。1992年,辽宁省图书馆新馆陆续投入使用,有关人士认为回归条件已经成熟,于是辽宁省各界关于《四库全书》回沈的呼声又浮出水面。1997年,辽宁省文化厅将此事上报文化部,请求协调解决《四库全书》回沈问题。随即文化部成立专家调查组,对辽宁和甘肃两省做出综合性考核,最后得出结论:《四库全书》适合回到辽宁。2000年4月,国家文化部向国务院报送了有关请示,认为应根据文物物归原主的原则,将文溯阁《四库全书》运回沈阳,仍由辽宁省图书馆保管。至于甘肃省30多年保管《四库全书》所付出的人力、物力、财力,辽宁省要给予一定的经济补偿。2004年,27位参加全国政协十届二次会议的辽宁籍政协委员,联名向大会递交了《关于沈阳故宫文溯阁所藏国家珍贵文物〈四库全书〉〈古今图书集成〉归还辽宁沈阳的议案》提案。议案中提出了三点主要依据:其一,国家有关部门已经对《四库全书》等回归沈阳多次做出明确要求。其二,辽宁省已经具备了保护国家珍贵文物的最好条件。其三,辽宁省拟以「一宫两陵」申报世界文化遗产,没有《四库全书》这一要件将黯然失色。辽宁省沈阳作为满族和清代文化发祥地,是《四库全书》的故乡,《四库全书》与沈阳故宫文溯阁的「书阁合一」,无疑将为「一宫两陵」申遗成功增添一块法码。

甘肃省对文溯阁《四库全书》的保管主要有以下几点意见:其一,《四库全书》已经在甘肃保管了三十八年,从保护文物角度出发还是留在甘肃省为好,甘肃省方面有近四十年保管经验,投入了大量的人力、财力、物力,配备了高层次的专门管理人员和研究人员,使其得到了最妥善的保存。如果突然换人管理,极可能因经验不足而使书籍遭到损害。其二,甘肃省气候干燥凉爽,远胜于人工的保护环境,对延长文物寿命非常有利。《四库全书》1966年运来时有不少霉点,经过在甘肃省近40年的精心保管,残存的霉点多已消失。其三,当初《四库全书》是国家调拨给甘肃省的,按照大陆《文物法》的有关规定,调拨文物是不能归还的。既然《四库全书》由于历史原因已经留在甘肃,那么辽宁方面就应该尊重这一历史变迁,不应该旧事重提。如果将《四库全书》归还辽宁的话,那就会在全国形成一种索要调拨文物的风气。比如甘肃省向全国索要流失在各地的敦煌文物,那就势必要打破现有的文物管理体制。

四、余论

对于文溯阁《四库全书》所有权的纷争,笔者试从两个方面提出一些看法。

第一、一定要有利于文物保存和保管

《四库全书》归属的著眼点主要应该从保护文物的角度出发,哪里的保存条件比较好,就应该保存在哪里。至于说为了遵从历史的原貌把文物运回沈阳,也要具体分析,如果沈阳的保存条件比较好,能够两者兼顾当然更好,不然的话还是应当保存在甘肃。况且,甘肃省保管文溯阁《四库全书》的自然条件是被历史和时间证明的。

第二、一定要有利于让学者进行研究

书只有流通才有意义,锁在柜子里就没办法进行研究。尽快建立「四库学」,对《四库全书》展开全面的研究非常必要。在学术研究方面,进一步加强研究力量,多出研究成果,使文溯阁《四库全书》藏书能够成为海内外「四库学」研究的重要基地,为弘扬中华民族优秀传统文化增光添彩。

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!