据全国古籍保护工作专家委员会主任李致忠先生《写在第五批<国家珍贵古籍名录>公布之际》节选

第五批《国家珍贵古籍名录》,经国务院批准,已正式公布。按通常的逻辑思维,已经是第五批了,进入第五批《国家珍贵古籍名录》(以下简称《名录》)者,应当是数量渐少,质量下行,可事实并非如此。纵观第五批《名录》,堪称亮点纷呈,熠熠生辉。

如同盖一座大厦、写一篇文章、编一期杂志,总要有其四梁八柱,才能将之撑起,并稳固地矗立在那里,供人观瞻、研读、欣赏。《名录》评审也一样,如果一批《名录》评审下来,公布之后,子目平平,观者乏味,是评审者最大的忌讳。第五批《国家珍贵古籍名录》申报评审过程中,我最担心的也在于此。可评审过后的事实证明,我的担心是不必要的,也是没有根据的。

第五批《国家珍贵古籍名录》中,如清华大学之战国中晚期简书、湖南大学之秦代简书、北京大学之汉代简书,均可称为绝无仅有;香港中文大学之宋拓《华山庙碑》、《夏承碑》、《九成宫醴泉铭》、《李思训碑》、《淳化阁帖》及宋拓御府领字从山本、宋拓钱塘许氏本、宋拓(游似藏庚之三)本《兰亭序》,更是星光灿烂,耀眼夺目;少数民族文字古籍,尤其是藏文古籍,由于各寺院、图书馆、博物馆申报十分积极,不仅入录的数量多,质也高,如元大都刻本《量理宝藏诠释》、元刻本《现观庄严论名义释》等,都是极为珍贵的传本,成为此批少数民族文字古籍中的一大亮点。这些皆是支撑本批《名录》的四梁八柱。

亮点纷呈的汉文古籍

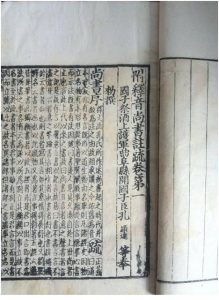

至若汉文古籍中,也有不少可评可点的高文典册,诸如宋淳祐十二年(1252)魏克愚徽州紫阳书院刻本《大易集义》六十四卷,乃是本批《名录》中可评可点的珍贵典籍。

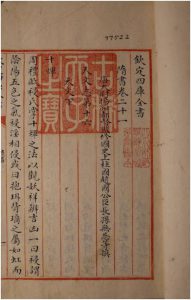

△《大易集义》六十四卷

(宋)魏了翁辑 宋淳祐十二年(1252)魏克愚紫阳书院刻本(卷十一至十七抄配)

中共北京市委图书馆藏

《大易集义》为宋魏了翁所辑。魏了翁(1178——1237)字华父,号鹤山,邛州蒲江(今属四川)人。南宋宁宗庆元五年(1199)进士,授佥书剑南西川节度判官厅公事,累官权礼部尚书,吏部尚书。理宗嘉熙初,以言事忤时相史弥远,贬至湖南靖州,遂取诸经注疏,摘为《要义》。又取廉洛以来诸大儒《易》说,凡十六家,为《周易集义》六十四卷。因知《九经要义》和《大易集义》,都是魏氏在靖州贬所完成的。淳祐十二年(1252),其仲子魏克愚以军器监出知徽州,将之刻于紫阳书院。国家图书馆珍藏一部,但有八卷是抄配。此本存五十四卷,与国图所藏,盖能配出一部完帙。

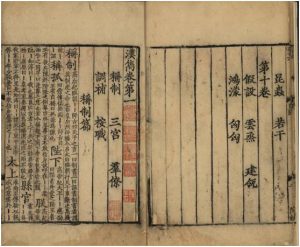

△《附释音尚书注疏》二十卷

题(汉)孔安国传 (唐)孔颖达疏 (唐)陆德明释文 元刻明修本 延边大学图书馆藏

《附释音尚书注疏》二十卷,延边大学图书馆藏;《附释音周礼注疏》四十二卷,存三十九卷,北京市文物局图书资料中心藏;《监本附音春秋公羊注疏》二十八卷,江西乐平市图书馆藏。这几种书的最初开雕,应当都是宋闽建刘叔刚一经堂所刻十行本《十三经注疏》的零种。版片传至元朝,有的经修补尚可再印,有的版片漫漶朽蠹,不能再用,便依式重刊。传至明代,元刻版片也要进行修补,才能再印。这就是所谓的元刻明修本。清嘉庆时阮元以珍藏十一种十行本《十三经注疏》零种自诩,遂作《十三经校勘记》,并在南昌府学梓行《十三经注疏》。阮氏《十三经注疏》滋养了几代学人,迄今仍深深滋养着学术界。

通观前五批《国家珍贵古籍名录》,申报评审入录之十行本《十三经注疏》零种,完全可以辑出一部完整的《十三经注疏》,远远超过阮元当年的收藏,对推进中国传统经学发展价值极高。

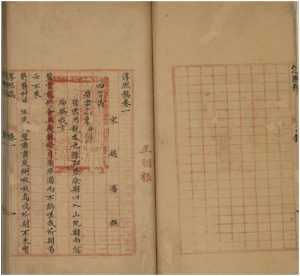

△《淳熙稿》二十卷

(宋)赵蕃撰 清乾隆翰林院抄本[四库底本] 国家图书馆藏

第五批《名录》中有《淳熙稿》一目,著录为《淳熙稿》二十卷,宋赵蕃撰,清乾隆翰林院抄本(四库底本)。赵蕃(1148——1229)字昌父,号章泉,祖籍河南郑州,侨居玉山(今属江西)。少从刘清之学。以祖父赵旸致仕恩补饶州浮梁尉、福州连江簿,皆不赴。初任吉州太和簿,榜其斋曰“思隐”。居官清苦,以吟咏自娱。调辰州司理参军,与知州争狱事罢。奉祠家居达三十年。宝庆元年(1226)除太社令,三辞而不拜。三年后,差主管华州云台观。绍定二年(1229)致仕,卒。

赵蕃少喜作诗,援笔立就,甚或以诗代书,回复友朋。其诗有陶靖节之风。朱熹说他的诗作若“刊落枝叶,就日用间深察义理之本”。惜其集久佚,“而《永乐大典》所收颇富,并为採掇,编次依旧本,标题厘为《乾道藁》一卷《淳熙藁》二十卷《章泉藁》五卷”(《四库全书总目》卷一百六十)。可知赵蕃诗作,乃清代翰林院从《永乐大典》中所辑出,并收入了《四库全书》。清乾隆《武英殿聚珍版丛书》全行收录。而《四库全书》以降,迄今不过二百余年,其修书时所用底本仍存于海内外者,不足四百种,不及全帙的八分之一。五批《名录》中出现的也只是《淳熙藁》二十卷,而《乾道藁》一卷、《章泉藁》五卷,不知是否尚在天壤间。其珍贵不言而喻。

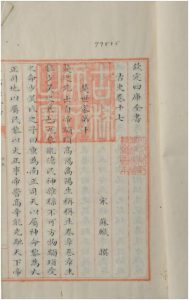

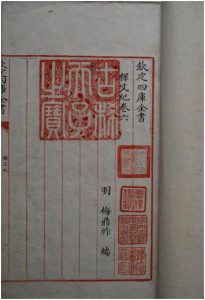

南三阁《四库全书》

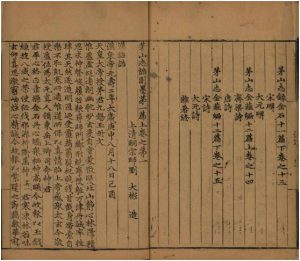

△《古史》六十卷

(宋)苏辙撰 清乾隆内府写南三阁四库全书本 四川师范大学图书馆藏

第五批《名录》中,收录了《古史》六十卷存一卷、《通志》二百卷存一卷、《旧五代史》一百五十卷存十卷、《五代史》七十四卷存四卷《东观汉记》二十四卷存六卷、《后汉书》九十卷存三卷、《隋书》八十五卷存二卷、《旧唐书》二百卷存二卷、《唐书》二百二十五卷存三卷、《御批历代通鉴辑览》一百二十卷存一卷、《西汉纪年》三十卷存二卷、《续资治通鉴长编》五百二十卷存十五卷、《建炎以来系年要录》二百卷存二卷、《绎史》一百六十卷存二卷、《平定准噶尔方略正编》八十五卷存四卷、《钦定平定两金川方略》一百五十二卷存六卷、《历代名臣奏议》三百五十卷存一卷、《玉楮集》八卷全帙、《俨山集》一百卷存九卷、《释文纪》四十五卷存二卷等,凡二十六种。这批书多为大书仅存的零帙,学术资料价值均不高,但从历史文物角度看,又很值得珍视。

△《释文纪》四十五卷

(明)梅鼎祚编 清乾隆内府写南三阁四库全书本 吉林省图书馆藏

△隋书八十五卷

(唐)魏征等撰 清乾隆内府写南三阁四库全书本 四川师范大学图书馆藏

清乾隆四十七年(1782)八月,当文渊阁《四库全书》,也就是第一部《全书》誊录蒇事时,乾隆帝因“思江、浙为人文渊薮,朕翠华临莅,士子涵濡教泽,乐育渐摩,已非一日。其间力学好古之士,愿读中秘书者,自不乏人。兹《四库全书》允宜广布流传,以光文治。如扬州大观堂之文汇阁、镇江金山寺之文宗阁、杭州圣因寺行宫之文澜阁,皆有藏书之所。着交四库馆,再缮写全书三分,安置各该处,俾江浙士子得以就近观摩、誊录,用昭我国家藏书美富,教思无穷之盛轨”(《清文献通考》卷七十二)。清王定安《两淮盐法志》卷二亦有类似记载。

四库馆接旨操办,但在规制、抄手、用纸、钤印诸方面与北四阁《四库全书》均不相同。北四阁《四库全书》开本宏朗,极富皇家气派;书手皆经选拔,虽不给待遇,但视誊录多寡优劣,可叙官录用;用纸多云开化纸,实称金线榜纸;每阁之书皆钤该阁之印,极易区别。南三阁之书皆用太史连纸,书手悉数雇用,规制较北四阁小得多,藏书绝无阁印,只钤“古稀天子之宝”、“乾隆御览之宝”,不易区别。南三阁《四库全书》皆遭太平天国兵燹,文汇阁、文宗阁之书毁之殆尽,文澜阁之书毁之大半,幸自丁丙兄弟及该阁几代同仁接续抄补始全。上述第五批《名录》所录诸书,皆其时烬馀之物,颇具文物价值。

△丁丙(1832-1899),清末著名藏书家

他如宋刻唐释神清的《北山录》、宋滁阳郡斋刻本的《汉雋》、元刻《茅山志》、四库底本《唐阙史》、清圣祖玄烨辑、查昇编《赐题备选》等,也都别具特色,不可多得。

△《汉隽》十卷

(宋)林钺辑 宋嘉定四年(1211)滁阳郡斋刻本 国家图书馆藏

△《茅山志》十五卷

(元)刘大彬撰 元刻本(卷三至七配明刻本,卷十至十二、十四至十五配清刘履芬抄本)

吴骞 章钰跋 国家图书馆藏

总的来说,第五批《国家珍贵古籍名录》,在数量上确实渐少,可在质量上却不降反升,值得庆贺。

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!