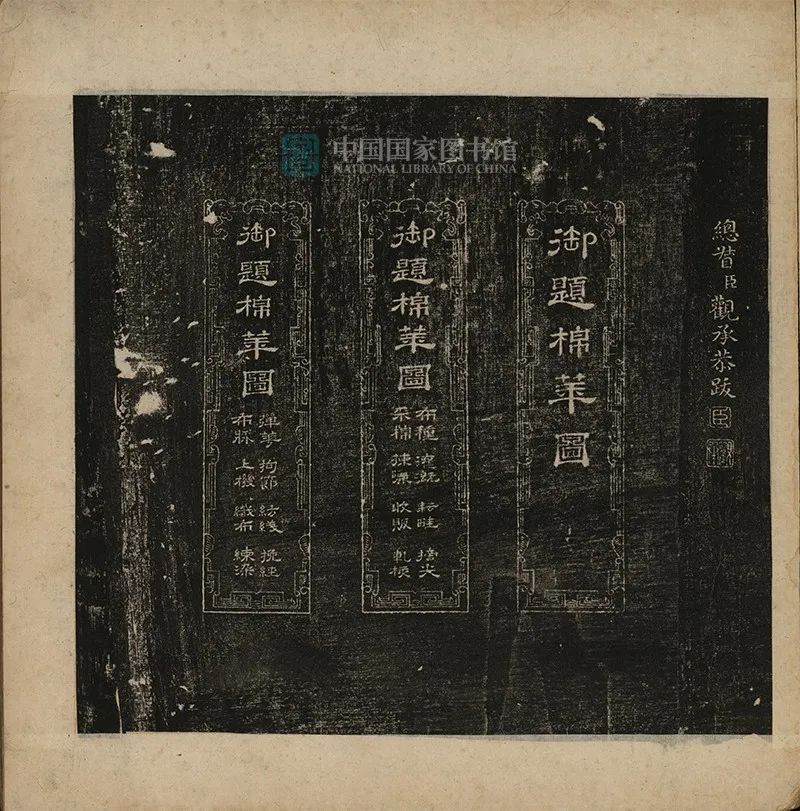

《御题棉花图》 清拓本

中国国家图书馆藏

棉花,是世界上最主要的农作物之一,最重要的用途是用于衣被原料,其“功不在五谷下”,历来被列为重要的经济作物。

棉花的原产地是印度和阿拉伯等地,棉花初入中国时尚不普及,汉唐时期多以贡品的形式供宫廷贵族使用。直到宋元时期,内地才大量种植棉花,棉织物逐渐进入寻常百姓家。

中国是传统的农业国,历代统治者都十分重视桑蚕和农耕,以耕织为题材的书籍图谱应运而生,自宋代至清代,这种用绘画配合诗的图册,以艺术的形式直观反映农桑劳作过程,记录农业生产和农民的生活经验。

清朝统治者对农业的重视也不例外,每年春耕伊始,皇帝甚至亲自开犁劝农,鼓励垦荒。

《御题棉花图》拓本是一套与植棉织布相关的拓印图谱,图画中描绘了从种植棉花到织染成布整个生产过程,清乾隆三十年(1765),由直隶总督方观承主持绘制,并摹刻于石,原石至今尚存在河北省保定市莲花书院壁间,历经二百余年,完好无损。

册中所拓图画为阴文线刻,线条精细,人物鲜活,带有浓厚的生活气息。并且,每幅图都配有方观承所撰写的简要说明文字,图文并茂,通俗易懂,是当时倡导和推广植棉和棉纺织技术的优秀科普作品。

在清代,直隶(今属河北)地区的棉花种植产量大,纺织技术精湛,用途也很多,既可保障衣被之暖,也是赋税的重要来源。方观承曾两任直隶总督,对当地农业生产状况十分熟悉。

乾隆三十年(1765),乾隆皇帝南巡途经保定时,方观承将其主持绘印的《棉花图》进呈。这些精致的图画既描绘了当地当时男耕女织、安于劳作的生活场景,也侧面展现了乾隆年间其乐融融的太平盛景。

欲知详情,请看下方视频。

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!

我的微信

微信号已复制

我的微信

分享交流保定市图书馆新闻资讯