一、影刻本

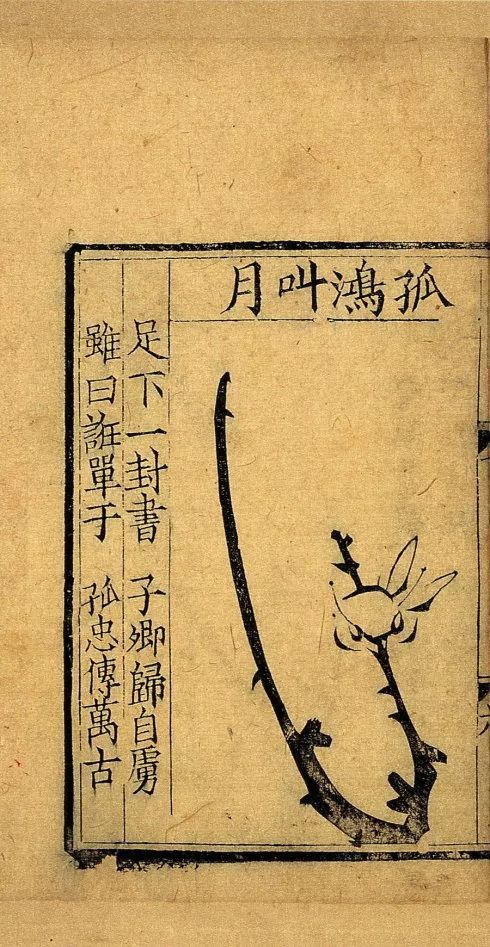

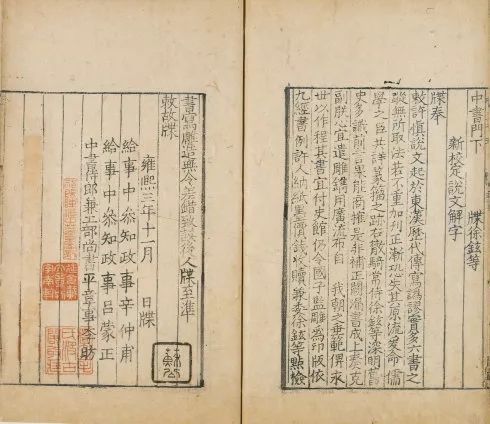

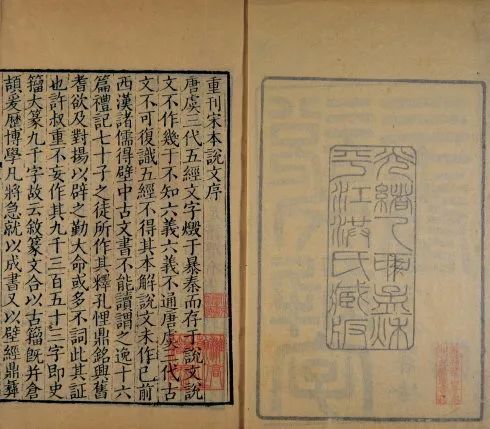

影刻本和影抄本是中国古籍中非常重要的两种版本。它们是如何制作的,历来说法较多,近查《汉文古籍特藏藏品定级 第一部分:古籍》(以下简称《标准》)的定义为,“影刻本 依据某一底本覆纸影摹其图文及版式,再行雕刻木版,经敷墨覆纸刷印而成的古籍传本”。此定义似有以偏概全之嫌。首先,清后期不少影刻古籍采用了照相技术,印出纸样直接覆版雕刻。例如《古逸丛书》之《玉篇》,原本为日人柏木探古藏,相传为唐宋间物,柏木秘惜殊甚,承柏木提供照相本,始得刊入《古逸丛书》。当时日本以照相法复制翻印古籍盛行,技艺精湛,《古逸丛书》成书快质量高,当普遍采用照相法,绝不止一部《玉篇》。照相法影刻旧籍不仅仿真度高,效率也比手工摹写高得多。(图1 古逸丛书 玉篇)

图1 《古逸丛书玉篇》

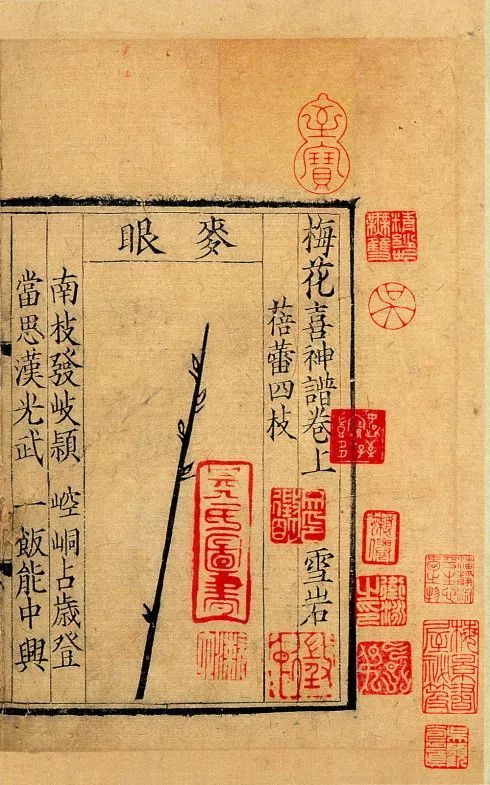

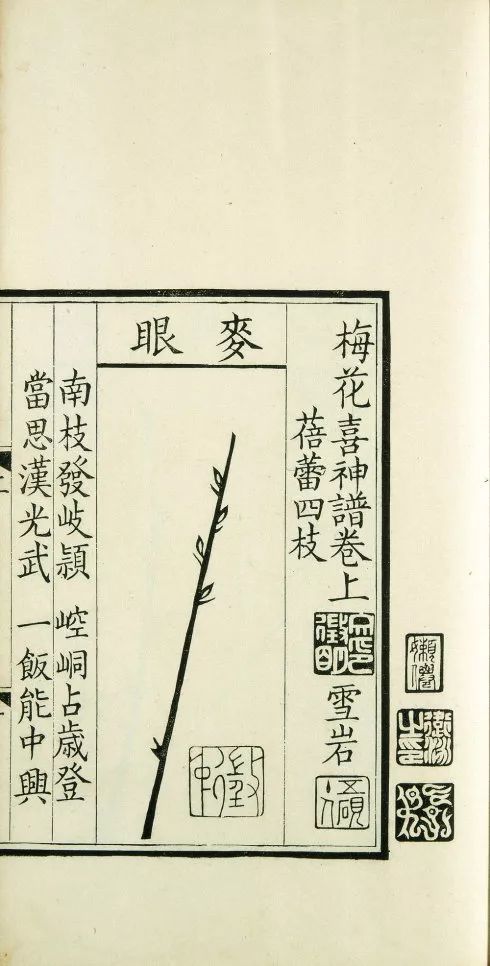

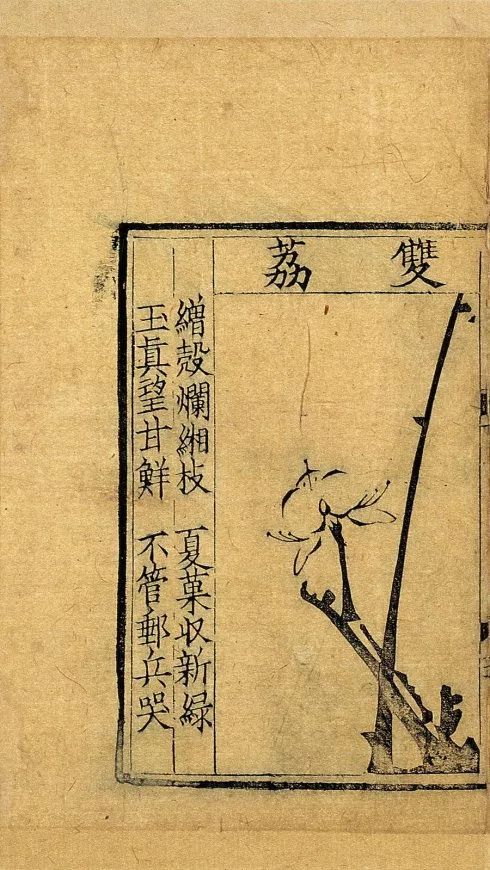

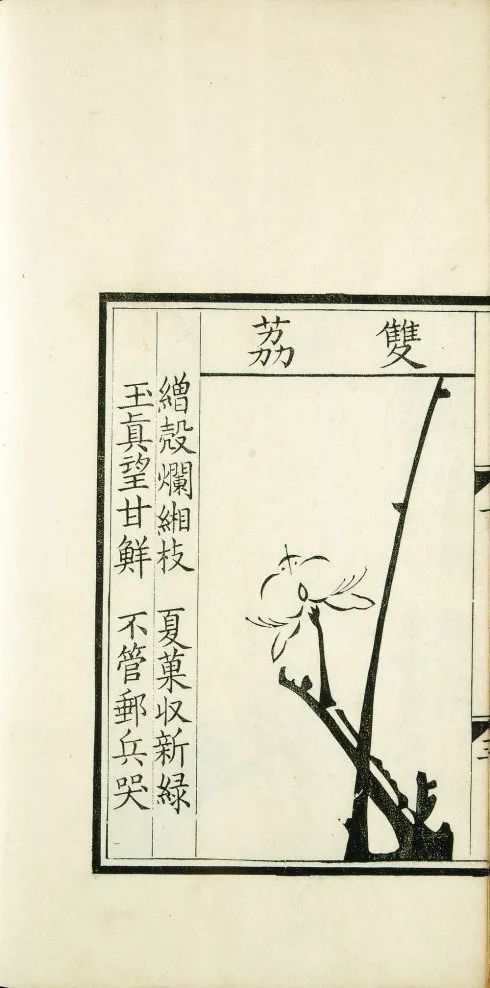

其次,用“底本覆纸影摹”的方式尽管存在,但数量不会多。因为明清时期的宋版书已成稀罕之物,用薄纸直接覆在书叶上描摹,极易污染底本。而且线装书不易铺平固定纸张,遇订口较紧的书更难操作。为此,多数情况下会采用非接触(底本)式的摹写法复制原书,如“对临法”。华蕾《古倪园本<梅花喜神谱>刊印考》一文说:“袁廷梼在转模宋本的过程中使用了不同的手法:梅瓣与枝干部分用的应该是双钩法,因此连飞白都与宋本无异。花蕊用的是对临,所以有时连数量都有出入”(《图书馆杂志》2010年第6期)。所谓对临法,就是非接触描摹法。其实梅干与枝干部分也未必不是用的“对临法”;花蕊与宋刻出入大也未必由“对临法”所致。在影宋刻本中恣意改动文字,甚至行款的现象并非个例。如《古逸丛书》影刻古籍时,就曾对其中《庄子注疏》《广韵》等进行篡改(见《日本访书记》卷七、《文禄堂访书记》卷一元刻本《广韵》杨守敬跋)。张元济在宣传《四部丛刊》忠实于原作时说:“近代影刻旧本,如黄丕烈《士礼居丛书》改小原书(重刻明嘉靖本《周礼》),黎庶昌《古逸丛书》移动行款(《杜工部草堂诗笺》),兹编力矫斯弊,识者鉴之《四部丛刊例言》”。黄丕烈影刻明本 《周礼》将原书尺寸缩小,在照相技术未出现前,只可能采用非接触式方法,获得等比例缩小的刻版。

那么非接触式描摹,如何保证影刻之书的行款尺寸和字形与原刻大体一致呢?《刊印考》以为:“格纸抄书早已蔚然成风,而袁氏贞节堂也印制过数种不同的套格纸抄不同的书。笔者猜想,影模《梅花喜神谱》时袁廷梼可能也是先制作了套格纸,然后才着手临字、花和版心、鱼尾。”此话非常有理,“套格纸”临摹,与今日练习书法时采用的回字格、九宫格、米字格等“格临纸”,功用相同:按照原刻版式、文字尺寸制作出两套“套格纸”,即可将文字的间距和笔画的位置定位,“对临”出与原刻一般大小的复制品,即使缩放也不在话下。

当然,对临法毕竟不是照相,达不到“纤毫毕现”的仿真程度。操作者临摹文字时会一气呵成,在大致保持原刻字形的情况下,也留下自己特有的笔迹特征。这在《刊印考》对影刻本《梅花喜神谱》的考证中也有论述:翻刻本对比原书字形,“其实是有一点走形的。袁廷梼没有亦步亦趋,既在间架上尽力保留原书版刻的特征,又在笔划的起承转合处带上了自己的用笔习惯。所以我们甚至会觉得,古倪园本比景定本更自然而不像翻刻本”。我们拿几部影宋刻本与原书进行对照,即可发现都存在上述现象,只不过差异的程度不同而已。

影刻本有时会将原刻的藏书印予以保留,也会刻上自己的相关印章。但因技术上的原因,印章与叶面上的文字和栏线是不能相交的,为此有两种处理方法,一是移动原刻印章的位置,二是去掉局部相交的栏线。(图2 -6宋本及影宋刻本《梅花喜神谱》)

图2 宋刻本《梅花喜神谱》1

图3 影刻《梅花喜神谱》1

图4 宋刻本《梅花喜神谱》2

图4a 影刻《梅花喜神谱》2

图5 宋刻本《梅花喜神谱》3

图6 影刻《梅花喜神谱》3

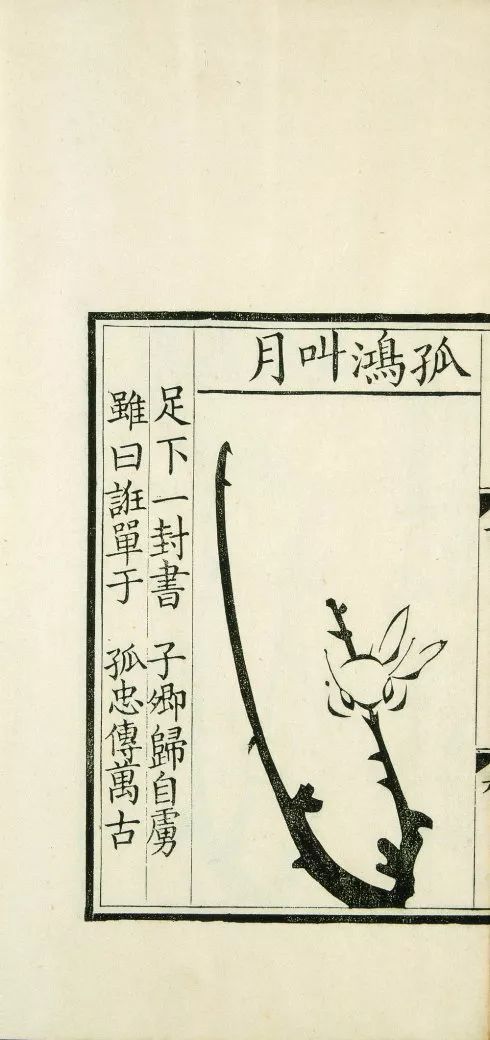

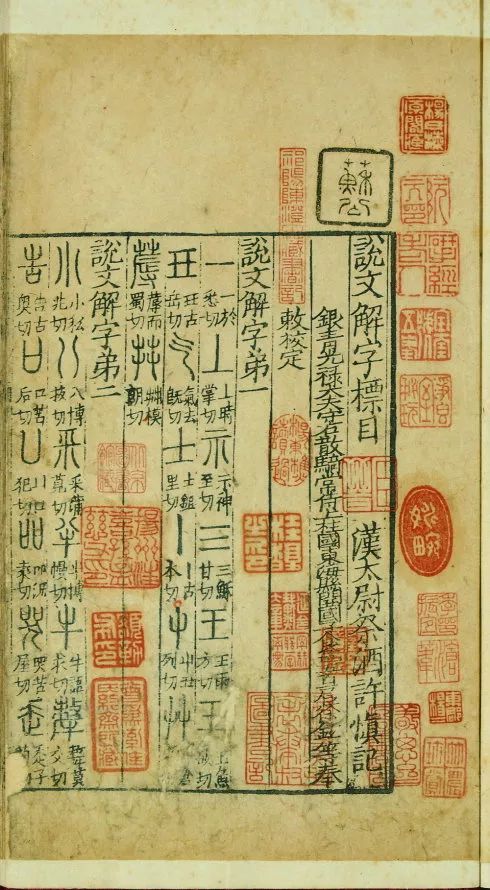

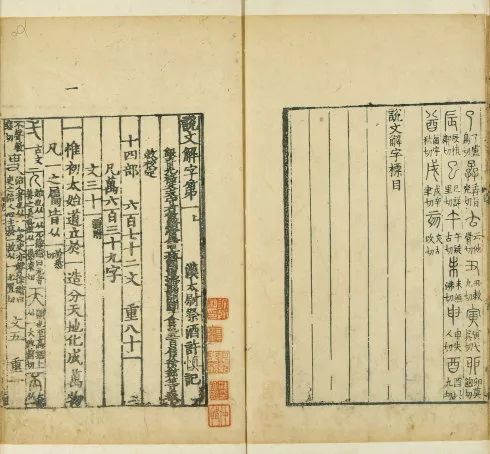

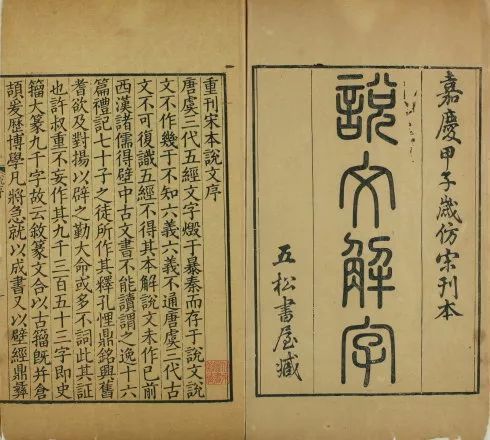

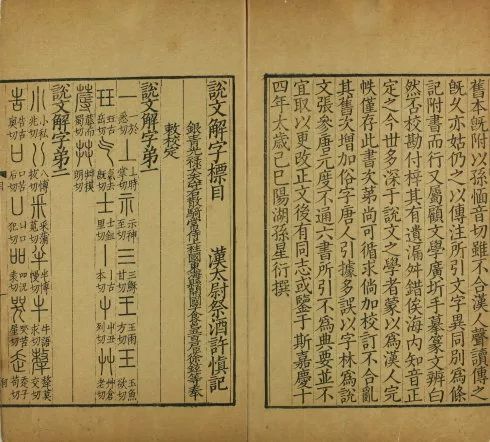

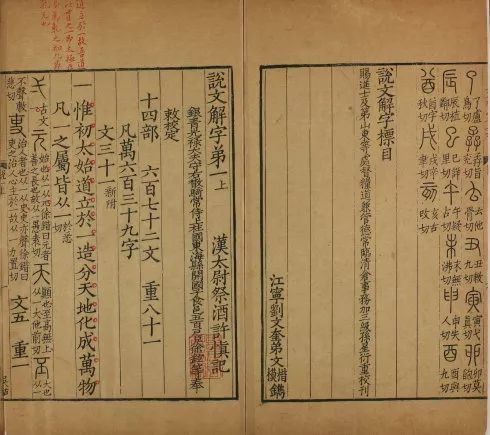

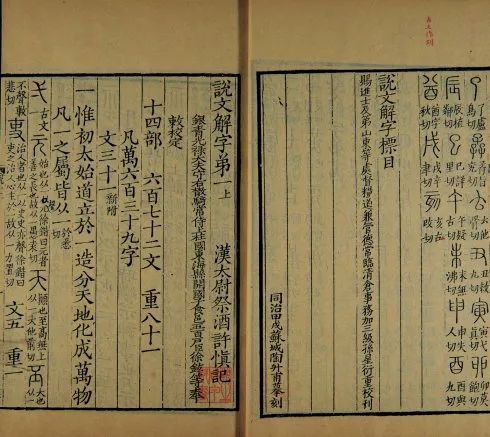

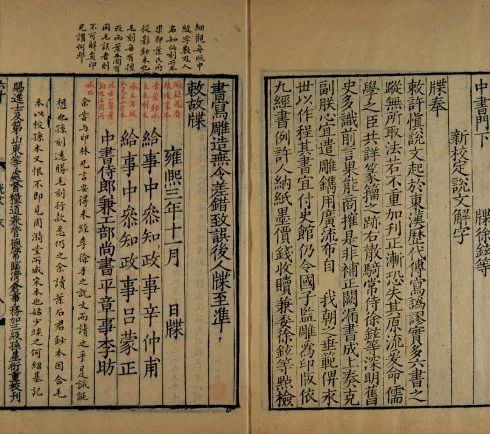

除了标明影宋刻本的版本以外,还有一类“仿宋刻本”,也是采用对临法翻刻的,效果不比影刻的差。此类书甚多,这里仅举一例,清嘉庆九年孙氏五松书屋和清光绪元年洪氏仿刻的《说文解字》。二者仿刻的祖本均为国图藏宋刻元修本。光绪本又转刻于嘉庆本。(图7-15三种《说文解字》)

图7 宋刻元修本《说文解字》1

图8 宋刻元修本《说文解字》2

图9 宋刻元修本《说文解字》3

图10 清嘉庆九年孙氏五松书屋仿宋刻本《说文解字》1

图11 清嘉庆九年孙氏五松书屋仿宋刻本《说文解字》2

图12 清嘉庆九年孙氏五松书屋仿宋刻本《说文解字》3

图13 清光绪元年洪氏仿宋刻本《说文解字》1

图14 清光绪元年洪氏仿宋刻本《说文解字》2

图15 清光绪元年洪氏仿宋刻本《说文解字》3

二、影抄本

《标准》对影抄本的定义是:“依据某一底本覆纸影摹其图文及版式而成的古籍传本,又称影写本”。这个定义也失之偏颇。实际上影抄本更多的采用了对临法摹写而成。

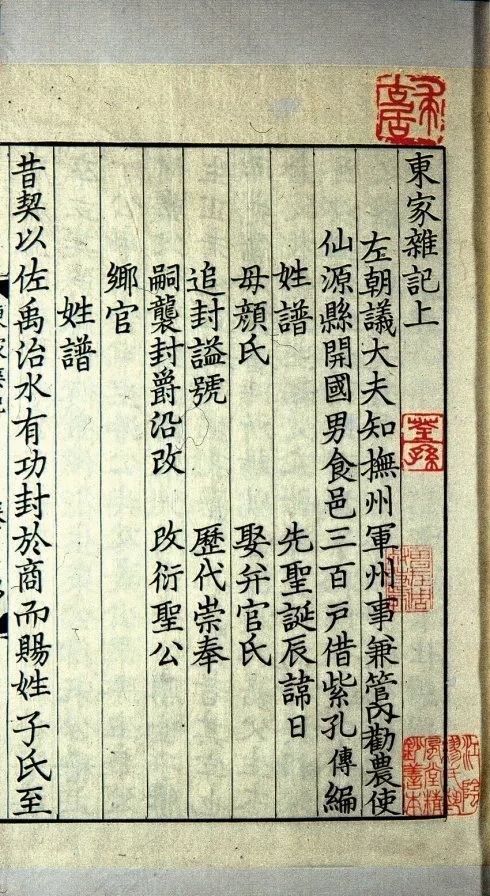

影抄本相对于影刻本来说,少了刻版和刷印两道工序,成书的难度小了不少,因此数量比影刻本多得多。影抄本的仿真度不如影刻本,因刻版自有其特殊的雕凿痕迹,与书写的笔迹是有区别的。总体上看,影抄本的笔划比原刻本纤细,棱角不明显,笔锋较为犀利。并且,影抄本由于工艺相对简单,成书较易,不免随意性大增,如清影宋抄本《东家杂记》不仅字形与原刻相差悬殊,甚至还恣意更改文字和行款,宋本卷上第一叶第二行“右朝议大夫”,影抄本变更为“左朝议大夫”,而且第二、三行的字数也发生了变化。(图16-17)

图16 宋刻递修本《东家杂记》

图17 清影宋抄本《东家杂记》

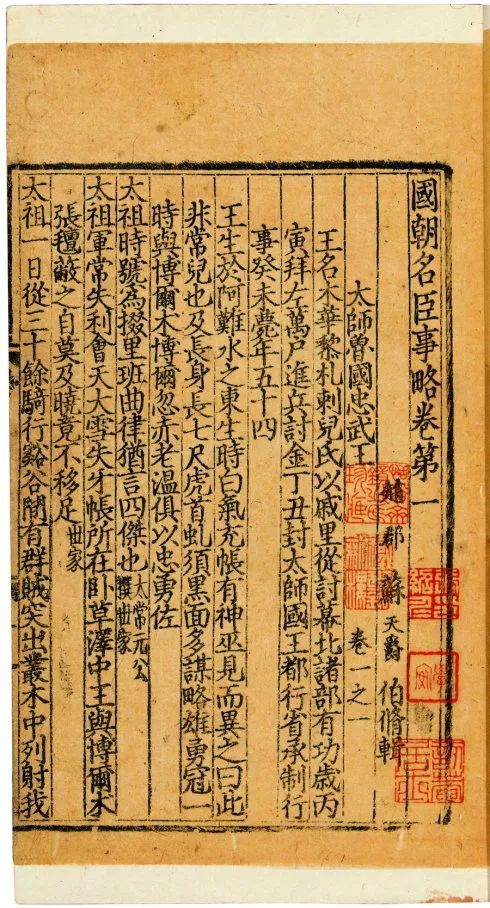

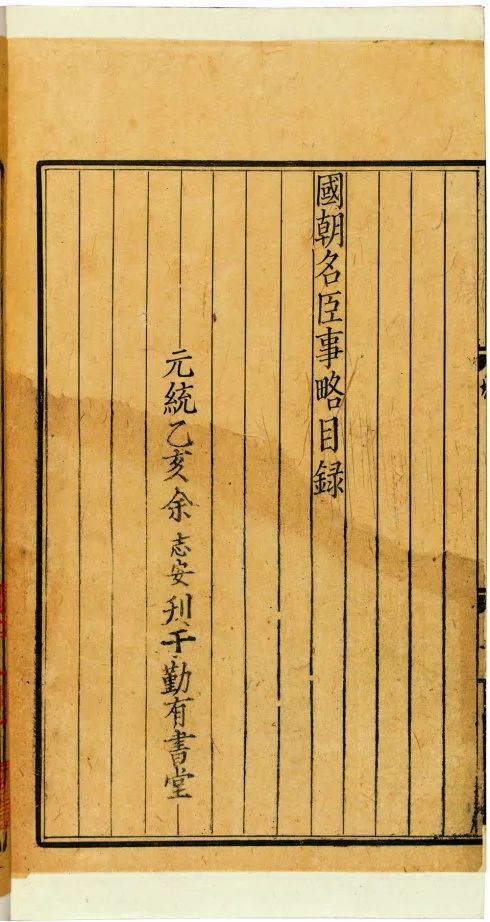

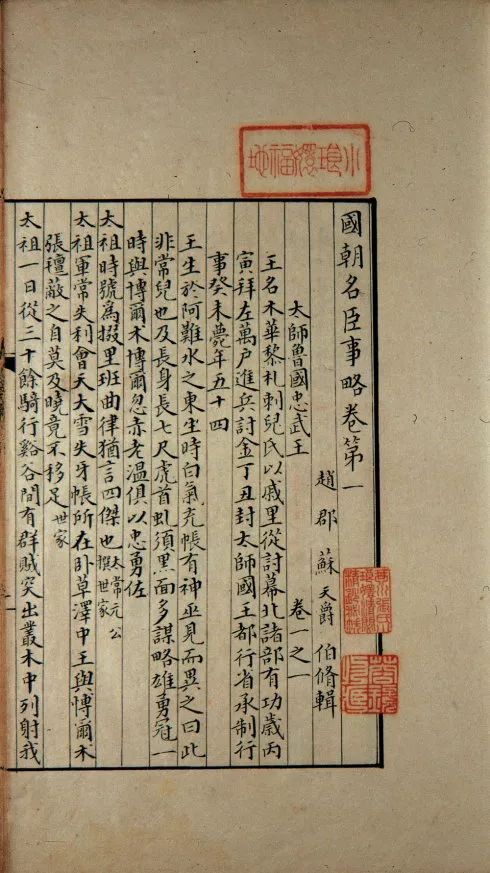

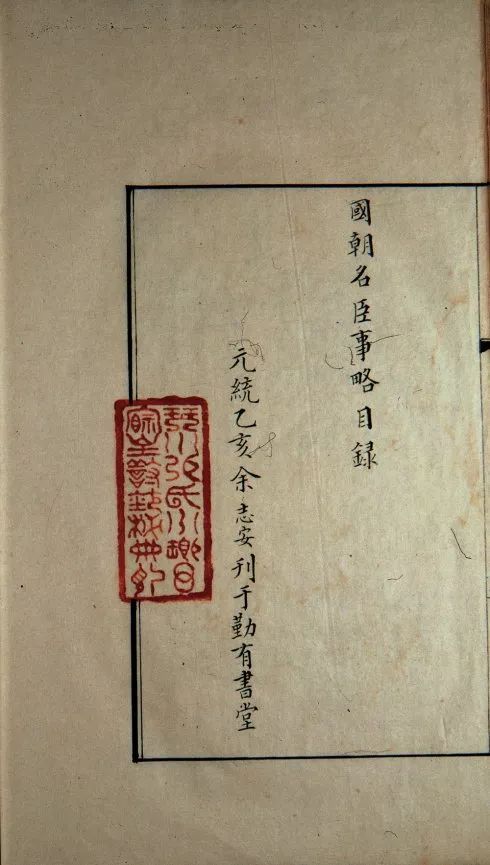

有些影抄本虽保留了原刻的版式,字体字形却独树一帜,例如清影元抄本《国朝名臣事略》便是如此。这还能算作影抄本吗?但有关古籍目录就是如此著录的,而且目前也没有一个明确的标准,来界定影刻或影抄本与原刻的相似度。大概行款不错,文字内容照旧即可。(图18-21 《国朝名臣事略》)

图18 宋刻本《国朝名臣事略》1

图19 宋刻本《国朝名臣事略》2

图20 影宋抄本《国朝名臣事略》1

图21 影宋抄本《国朝名臣事略》2

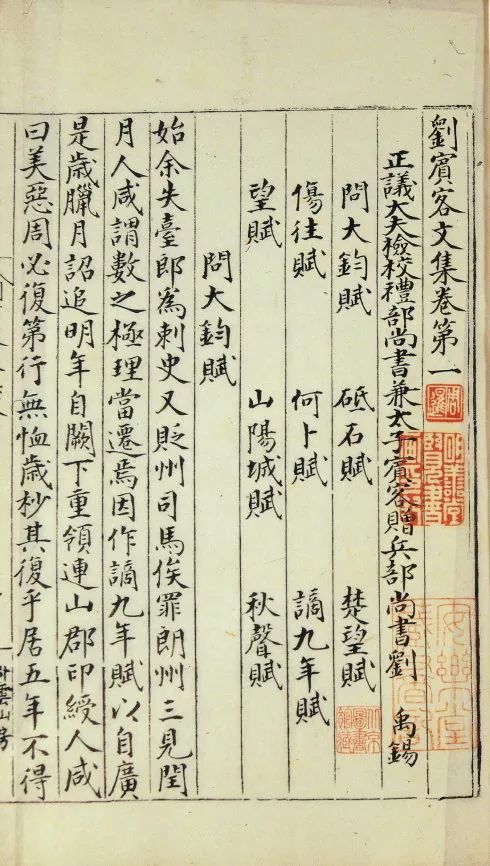

《自庄严堪善本书目》中有一部《刘宾客文集》三十卷,冀淑英先生著录为“明范氏卧云山房照宋抄本”。该文集估计只保留了版式行款和文字内容,并未模仿原刻的字形。说其“照抄”比“影抄”更加贴切,但仅见此一例,恐难以推广。(图22 《刘宾客文集》)

图22 明范氏卧云山房照宋抄本《刘宾客文集》

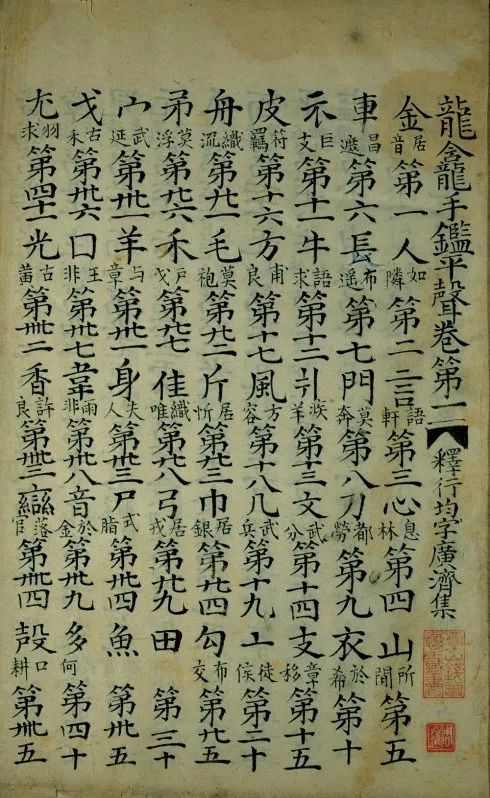

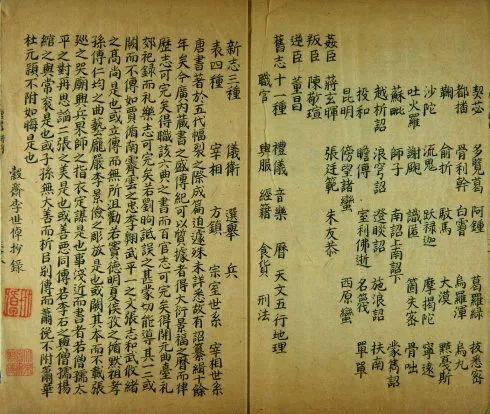

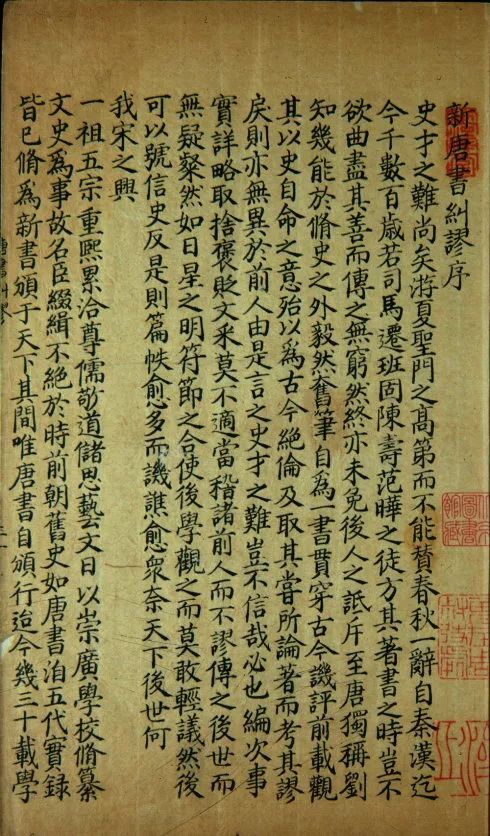

明代早期的影抄本常见无格白底的,但文字字形的仿真度很高,略具刻本之风貌。(图23-25 明代影宋抄本)

图23 明影宋抄本《龙龛手鉴》

图24 明影宋抄本《唐书直笔》

图25 明影宋抄本《新唐书纠谬》

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!