霜降是二十四节气中的第十八个节气,秋季的最后一个节气,通常在每年公历10月23日至24日之间到来。此时太阳到达黄经210°,标志着天气由凉爽向寒冷过渡。霜降并非表示"降霜",而是指气温骤降、昼夜温差大的气候特征。就中国平均而言,霜降是一年之中昼夜温差最大的时节。

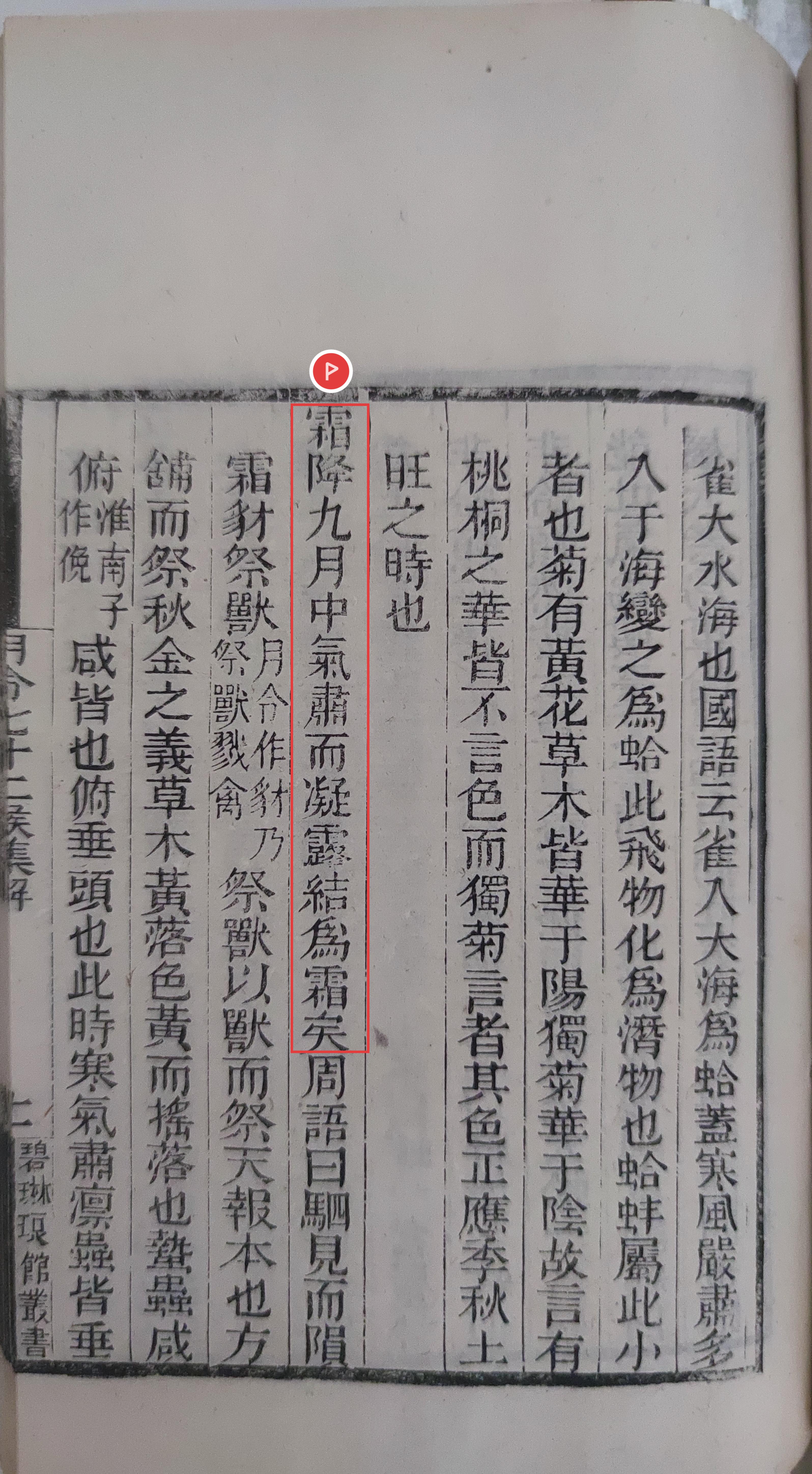

古籍《月令七十二候集解》中记载:"霜降,九月中,气肃而凝,露结为霜矣。"这句话精辟地概括了霜降的气候特点——天气更冷,露水凝结成霜。元代吴澄在《月令七十二候集解》中也提到:"气肃而霜降,阴始凝也",同样描述了露水凝结成霜的自然现象。

《月令七十二候集解》(收录于《碧琳琅馆丛书》)

古籍中的霜降记载

《礼记·月令》记载:"是月也,霜始降,则百工休。乃命有司曰:寒气总至,民力不堪,其皆入室。上丁,命乐正入学习吹。是月也,大飨帝,尝牺牲,告备于天子。"反映了霜降时节古人对自然规律的敬畏与顺应,所有工作都会停下来,百姓进入室内躲避寒冷,同时筹备立冬之日的祭祀活动。

《礼记》

130000-0404-0005331 子15/7770(普) 藝文類聚一百卷 (唐)歐陽詢撰 清光緒五年(1879)夏華陽宏達堂刻本 卷2 雪

唐代崔损《霜降赋》以"霜降之日豺乃祭兽为韵"写道:"天地之气,严凝为霜。候高秋于玉琯,体正色于金方。"生动描绘了霜降时节的物候特征。

130000-0404-0000618 集31/4060 文苑英華一千卷 (宋)李昉等輯 明隆慶元年(1567)胡維新、戚繼光刻六年(1572)、萬曆六年(1578)、三十六年(1608)遞修本 文苑英华卷十六宋李昉等编 第二

霜降的物候与农事

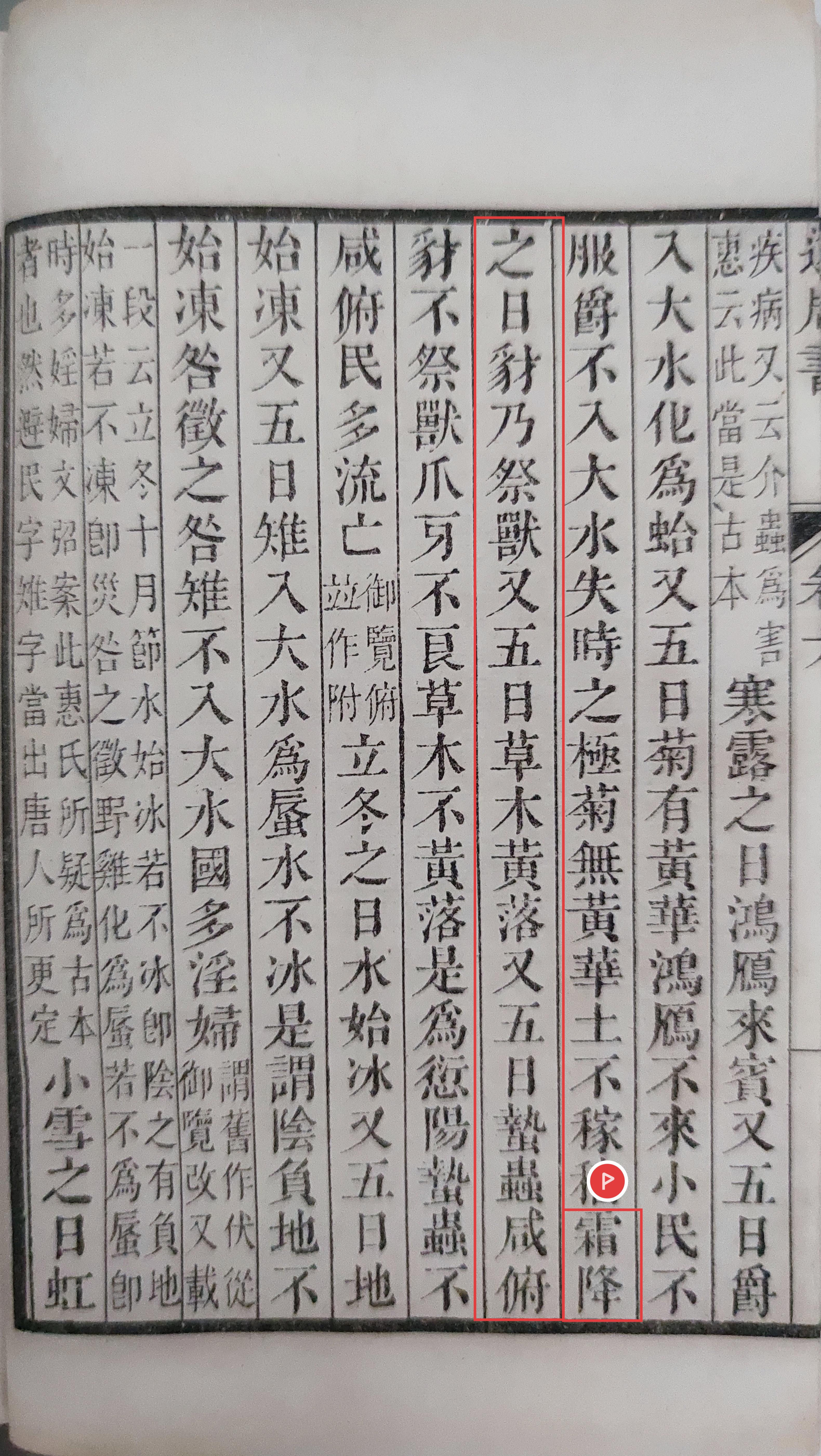

古人将霜降时节的十五天分为三候:

一候豺乃祭兽:豺狼开始捕获猎物,并以先猎之物祭兽

二候草木黄落:秋尽百草枯,霜落蝶飞舞

三候蛰虫咸俯:蛰虫全在洞中不动不食,进入冬眠状态

《逸周书》(收录于《抱经堂丛书 》)

东汉王充《论衡》曰:"云雾,雨之征也,夏则为露,冬则为霜,温则为雨,寒则为雪,雨露冻凝者,皆由地发,非从天降。"这段话揭示了霜的形成原理,体现了古人对霜降节气的科学认识。

农事方面,北方大部分地区已在秋收扫尾,有"霜降到,无老少"的农谚,意为已经成熟的庄稼需要及时收割。南方则是"三秋"大忙季节,收割晚稻,播种油菜。农谚"霜降不起葱,越长越要空"提醒人们耐寒的葱也要在霜降前收获。

霜降的文化意蕴

霜降时节,古人会举行赏菊、登高等活动。清代诗人阮元在《霜降日暮登台看西山》中写道:"霜气初严雨气衰,碧鸡峰色碧参差。况当落日馀霞后,正是涂金刷翠时。"描绘了霜降之日的秋景。

《揅经室》

中唐白居易《岁晚》诗云:"霜降水返壑,风落木归山。冉冉岁将宴,物皆复本源。"简洁传神地表现了霜降时节万物归复的自然规律。

《白氏长庆集》

作为秋季最后一个节气,霜降不仅是一个时间节点,更是中华农耕文明智慧的结晶。古籍中关于霜降的记载,展现了古人对自然规律的观察与思考,这些文化遗产至今仍能给我们以启示——顺应天时、尊重自然,是人与自然和谐共处的重要法则。

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!