清《武英殿聚珍版丛书》及其翻刻本的鉴别

南京图书馆 曹红军

[提要]清内府印《武英殿聚珍版丛书》为我国印刷史上最大的一次木活字印刷工程,意义重大,影响深远。本文从版本鉴定的角度出发,归纳了清内府印《武英殿聚珍版丛书》的版本特点,并对东南五省所翻刻的五种版本进行了考定异同的辨析。

[关键词]版本鉴定;清《武英殿聚珍版丛书》;翻刻本

《武英殿聚珍版丛书》是伴随着《四库全书》的编纂而产生的。清乾隆三十八年(1773)五月,诏儒臣“校辑《永乐大典》内之散简零编,并收访天下遗籍,不下万余种,汇为《四库全书》。择人所罕见,有裨世道人心及足资考镜者,剞阙流传,嘉惠来学。”当时负责武英殿刻书事务的是四库馆的副总裁金简,金简接旨后,先动手刻印了四种书。即:《易纬》八种十二卷、《汉官旧仪》二卷《补遗》一卷、《魏郑公谏续录》二卷、《帝范》四卷。在刻这四部书的过程中,金简发现从《四库全书》中选出来应当印行的书很多,如果都象这样雕版印刷,所耗版片十分惊人,延续的时间也将很长,于是他便设想改用木活字排印的方法,并于三十八年十月二十八日具折上奏曰:“臣详细思惟,莫若刻枣木活字套板一分,刷印各种书籍,比较刊板,工料省简悬殊。²”乾隆对对金简的建议非常赏识,只是觉得“活字版”名不雅驯,御笔更名为“聚珍版”,从此武英殿木活字印书,一律称为“武英殿聚珍版”。在中国书版本史上成了一个特定的名称。对《武英殿聚珍版丛书》及其翻刻本的鉴定也因此成为古籍工作者研究的一个问题。

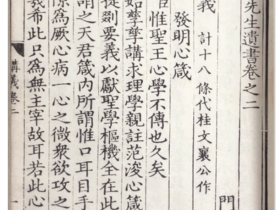

清内府印《武英殿聚珍版丛书》由两部分组成:1.初刻本四种;2.活字本一百三十四种。刻本行款为半页10行,每行21字,板框较活字本为大,约30cm(宽)×21cm(高)左右。活字本行款为半页9行,每行21字,板框约25cm(宽)×19cm(高)左右。二者有明显的区别。

“武英殿聚珍版”用木活字摆印134种古籍,乃是前所未有的浩大工程。据金简乾隆三十九年五月十二日奏折所载,当时共刻木活字二十五万三千五百个,备用枣木子一万个,木槽版八十块,套板格子(即版框)二十四块……如此多的活字,印如此多的书,没有许多人分工合作是办不成的,其操作程序有点类似于今天的流水线作业。金简为此专门写了《武英殿聚珍版程式》一书,其中对印书的分工及具体操作讲得非常详尽。从中可以看出《武英殿聚珍版丛书》除了象一般活字本那样具有字体大小不一,排列不甚整齐,墨色浓淡不匀等特点外,还有以下几个独特之处:

- 版框完整。一般活字印刷,四边版框乃后来拼凑上去的,故版框四角开裂,明显看出由四条边组成。而武英殿活字系套印而成,版框预先刻好,印刷时分二次或三次套印,故其版框完整,四角相连属。若仔细察看,常能看到版框或栏线压住正文字画的现象。如:南京图书馆藏内府印聚珍版《宝真斋法书赞》卷十五第三页下方“佳”、“文”、“寓”三字即为版框压住一部分。

2.版框重复使用。从金简乾隆三十九年奏折中可以看出,武英殿印书的套板格子(即书中版框)只有二十四块,所以在印书时必须重复使用。我们在现存《武英殿聚珍版丛书》中常常能发现不同版片用同一块版框的情况。如:南京图书馆藏《夏侯阳算经》卷中第11页与卷下 第11页所用的就是同一个版框,其断版完全一 致。(按:聚珍版印书因系活字摆印,所以其板框可能有断痕,但绝不会断到字,此即所谓“断版不断字”者。)

3.专人校对。乾隆三十九年四月二十四日王际华、英廉、金简奏折云:“……其原书样本尤须校对详慎,应请即于每页后幅版心下方印某人校字样,俾益专其责成校对,自更不敢草率。由此可见武英殿对校对的重视。现存《武英殿聚珍版丛书》均留有校对者姓名,其亦分两种情况:一种是分页校对者,由一人校对一页或数页,即于该页版心下方印上“□□□校”字样,如《考古质疑》等书。另一种是分卷校对者,由一人校对一卷或数卷,其版心则不署校者姓名,而于该卷的末页末行下方题“臣□□□恭校”。 如《元丰九域志》等书。

4.版心嵌字。金简《武英殿聚珍版程式》“套格”条云:“……按现行书籍式样,每幅刻十八行格线,每行宽四分,版心亦宽四分。即将应摆之书名、卷数、页数暨校对姓名先另行刊就,临时酌嵌版心。”可知武英殿的二十四块版框,其版心都是无字的。现存《武英殿聚珍版丛书》应为清宫散出之物。由此可知《武英殿聚珍版丛书》乃是将活字、套板、雕版等多种印刷术综合运用而成,在校对、用纸等方面都有特殊的讲究,堪称是我国印刷史中的集大成者。如果仅仅是对内府印《武英殿聚珍版丛书》本身进行鉴定,在了解了其刻书源流和上述版本特点后,对其进行辩认不是什么太大的难事,问题是《武英殿聚珍版丛书》后来又出现了众多的翻刻本,这些翻刻本和内府印本面貌相似,翻刻本之间又界限模糊,给版本著录和读者使用带来了很大的困难,加之翻刻本印数多,流传广,如果不对其辩析清楚,常常会出现鱼目混珠的现象。其版心都是无字的。现存《武英殿聚珍版丛书》版心均为:上题书名,中标卷数,下为页码及校对者姓名。这些字均非活字,乃预先刻好,印某书,某人校时,临时嵌入所致。

5.前配“御题十韵。”乾隆皇帝不仅为武英殿活字取名“聚珍版”,还特地为此写了一首十韵诗。为了昭示皇上“稽古右文”“嘉惠来学”的用心,《武英殿聚珍版丛书》各书前均有此“御题十韵”并序,计二页。此两页亦非活字摆印,乃事先刻好,装订时置于各书之前的。

6.纸张特别。乾隆三十九年十二月二十六日王际华、英廉、金简奏折:“……《鸮冠子》一书现已排印完竣,遵旨刷印连史纸书五部,竹纸书十五部,以备陈设,谨各装潢样本一部,恭呈御览。据此可知,《武英殿聚珍版丛书》的用纸有两种:一为连史纸,白色。一为竹纸,黄色。今世间所存者多为黄纸本,笔者在南京图书馆古籍部曾见部分连史纸本,每册上均钤有四个朱印:“避暑山庄五福五代堂宝”、“烟雨楼宝”、“避暑山庄”、“避暑山庄勤政殿宝”。印刷精好,装订划一,字迹较黄纸本清晰,版框几无断痕。应为清宫散出之物。

由此可知《武英殿聚珍版丛书》乃是将活字、套板、雕版等多种印刷术综合运用而成,在校对、用纸等方面都有特殊的讲究,堪称是我国印刷史中的集大成者。

如果仅仅是对内府印《武英殿聚珍版丛书》本身进行鉴定,在了解了其刻书源流和上述版本特点后,对其进行辩认不是什么太大的难事,问题是《武英殿聚珍版丛书》后来又出现了众多的翻刻本,这些翻刻本和内府印本面貌相似,翻刻本之间又界限模糊,给版本著录和读者使用带来了很大的困难,加之翻刻本印数多,流传广,如果不对其辩析清楚,常常会出现鱼目混珠的现象。

翻刻本的起因是乾隆四十二年九月初十日大学士董诰的一道奏折,“奏请颁发武英殿聚珍版书于东南五省各一份,情愿刊印者,听其翻颁通行。”乾隆批准后,将已印好的《武英殿聚珍版丛书》发往东南五省。五省据此又重新翻刻。民间将这些武英殿以外的官府刻本,习惯上称民间将这些武英殿以外的官府刻本,习惯上称为“外聚珍”,而内府所印的活字本则称为“内聚珍”。外聚珍全是刻本,仅有“聚珍”之名,并无“聚珍”之实。

“外聚珍”有五种版本,五省各一,即:苏州刻本、杭州刻本、江西书局刻本、福建布政使署刻本、广雅书局刻本。(以下简称为:苏刻、浙刻、赣刻、闽刻、粤刻)其中苏刻、浙刻均刻于乾隆年间;闽刻初刻于乾隆,后经道光、同治历代重修、增修,一直延续到光绪二十年,粤刻乃光绪二十五年广雅书局依闽刻所刻,赣刻为同治十三年江西书局所刻。

“内聚珍”的特点已详述于前,因其大部分内容究系活字排印,特点明显,与“外聚珍”容易区别。但五种“外聚珍”同是刻本,且行款均仿“内聚珍”,所以它们彼此间常常容易混淆,今分述其异同如下:

- 浙刻与苏刻

浙刻与苏刻均为袖珍式,与其他种类区别明显。二者在目录或题要下均题“武英殿聚珍本原本”八字,每种书后多有当时杭州府、苏州府所刻“恭纪”。其督刻者分别为当时所任杭州府知府与苏州府知府。二者虽同为袖珍式,大小并不完全一样,苏州本的版框比杭州本要略大一些。杭州本约19.5cm(宽)×12.5cm(高),苏州本约19.5cm×14cm。浙刻版框为左右双边,书前扉页四周单边;苏刻版框为四周双边,书前扉页亦为四周双边。从字体看,浙刻字体略扁,苏刻字体略显瘦长。稍加辩认,能发现两者的不同。

浙刻39种286卷,书目详见《中国丛书综录》。苏刻《武英殿聚珍版丛书》,《中国丛书综录》未载,各家对其著述不一。清光绪二十年福建布政使张国正跋福建重修本曰:“……江南所刊,板式同浙,共计若干,未睹其全……。”陶湘《聚珍版书目》则明确著录为八种,李致忠《历代刻书考述》亦沿用陶说⁷。今笔者在南京图书馆古籍部所见苏刻《武英殿聚珍版丛书》已达十八种,相信实际刊刻种数远不止此数。陶湘之误是显而易见的。据笔者推断苏刻种数应与浙刻在伯仲之间,从浙刻书后“恭纪”可看出,浙刻是为迎接皇帝南巡,装点行宫所刻,苏州为南巡所经,其刻书目的应与浙江相同。之所以只刻39种,是因为内府印《武英殿聚珍版丛书》是陆续颁发的,当时只颁发39种,故只能翻刻此数。《武英殿聚珍版丛书》为钦颁书,翻刻此书是奉命遵行,装点行宫则无疑带有邀功迎合之意,作为地方官是断不敢多刻一种少刻一种的。古今官场同理,读者鉴今自可知古。今将南京图书馆所藏苏刻《武英殿聚珍版丛书》十八种列目于后,以供专家指正:

禹贡指南四卷 (宋)毛晃撰

斋毛诗经筵讲义四卷 (宋)袁燮撰

仪礼识误三卷 (宋)张淳撰

水经注四十卷 (后魏)郦道元撰

岭表录异三卷 (唐)刘恂撰

麟台故事五卷 (宋)程俱撰

汉官旧仪二卷补遗一卷 (汉)卫宏撰

直斋书录解题二十二卷 (宋)陈振孙撰

帝范四卷 (唐)李世民撰

农桑辑要七卷 (元)司农司撰

海岛算经一卷 (晋)刘徽撰

夏侯阳算经三卷 (口)夏侯阳撰

襄牖闲评八卷 (宋)袁文撰

考古质疑六卷 (宋)叶大庆撰

涧泉日记三卷 (宋)韩 撰

滤老子道德经上下篇 (晋)王弼注

茶山集八卷 (宋)曾几撰

浩然斋雅谈三卷 (宋)周密撰

- 赣刻、闽刻与粤刻

赣刻、闽刻与粤刻,这三种刻本的版式行款均与前述“内聚珍”相同,故彼此间较难分别。其中尤以闽刻源流最为复杂。闽刻初刻于乾隆后期,当时共刻123种,其后经道光八年、二十七年、同治七年三次重修,同治十年又改刻三种,光绪重修时又增刻若干种,至光绪二十一年竣工时,总数已达149种2940卷,比内府印《武英殿聚珍版丛书》还多出11种。这十一种分别是:春秋集传纂例十卷、新唐书纠谬二十卷、畿辅安澜志五十六卷、河溯访古记三卷、幸鲁盛典四十卷、四库全书总目二百卷、唐史论断三卷、白虎通义四卷、帝王经世图谱十六卷、小畜集三十卷外集十三卷、傅子五卷。闽刻“外聚珍”每次重修、增修均重新刷印一次,故民间流传者以闽刻最多。大体道光所补刊者多于版心中题“道光十年补刊”、“道光二十七年修”字样,或将主修者题于所修卷之末页。如南京图书馆藏《拙轩集》卷一末页题“道光八年五月福建布政使南海吴荣光重修”。而光绪年间所增修者多于版心下方题“光绪十九年补刊”、“光绪二十年补刊”字样。读者如于书中某页见到上述字样,定为福建本无疑。江西所刻共54种420卷,为同治十三年江西书局所刻,未见重修。赣刻的具体种数详见《中国丛书综录》,54种之外概非江西所刻。粤刻乃广雅书局于光绪二十五年依福建本所刻,故与闽刻极为相似。种数亦与闽刻相同,达149种2940卷。

三者在版本上的主要区别有:(1)从字体上看,赣刻字体秀挺工整,闽刻、粤刻字体开张,粗细不匀。从行气上看,赣刻、粤刻系手写上版,一次完成,故行气流畅;闽刻系多次重修,笔划260加入我的组合呆板,前后常不一致。(2)从整版特征来看,赣刻版框刻划较细致,闽刻、粤刻版框多粗而黑;赣刻版心下多有一横线,闽刻、粤刻则没有;闽刻因刷印次数多,断版较严重,有些地方有明显的修版痕迹。(3)从纸张特征来看,赣刻用纸较白净,墨色清晰;粤刻多用本地土产南扣纸和本槽纸刷印,南扣纸较黄,本槽纸较白;闽刻用纸最差,多用本地土产竹纸刷印,簾纹较宽,字迹呈漫涣,墨色亦无光泽。(4)从全书特征来看,粤刻书前多附有“御题十韵”诗,有朱印、墨印两种,闽刻、赣刻常常没有;粤刻每个零种前多有扉页,上题书名,其扉页版框为正文版框一半大,闽刻、赣刻一般多无扉页,但闽刻之光绪重修者增有扉页,其扉页版框与正文同大,不同于粤刻之扉页。

综上所述,《武英殿聚珍版丛书》的各种翻刻本,其源头都是内府所颁之活字本,由于其各种书都刻有“武英殿聚珍版”字样,且源流复杂,子目众多,古籍工作人员不经过大量的实例观察,精审细辨,往往便会出现鉴定错误。收藏界亦出现过以翻刻本冒充活字本,以清末本冒充乾隆本的例子,故有详细辩明的必要。上述各版本特点皆为笔者在实际工作中目验所得,今整理成文,以期对古籍工作者和爱好收藏古籍的朋友能有一得之助。

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!