夏至,一年中白昼最长之日,古人视其为阴阳交替的枢纽。此时节,古籍中的智慧如清泉流淌,带我们穿越千年,品味先人对自然的敬畏与哲思。今天,让我们翻开典籍,一窥夏至的深邃意蕴。

万物有信,静观自然

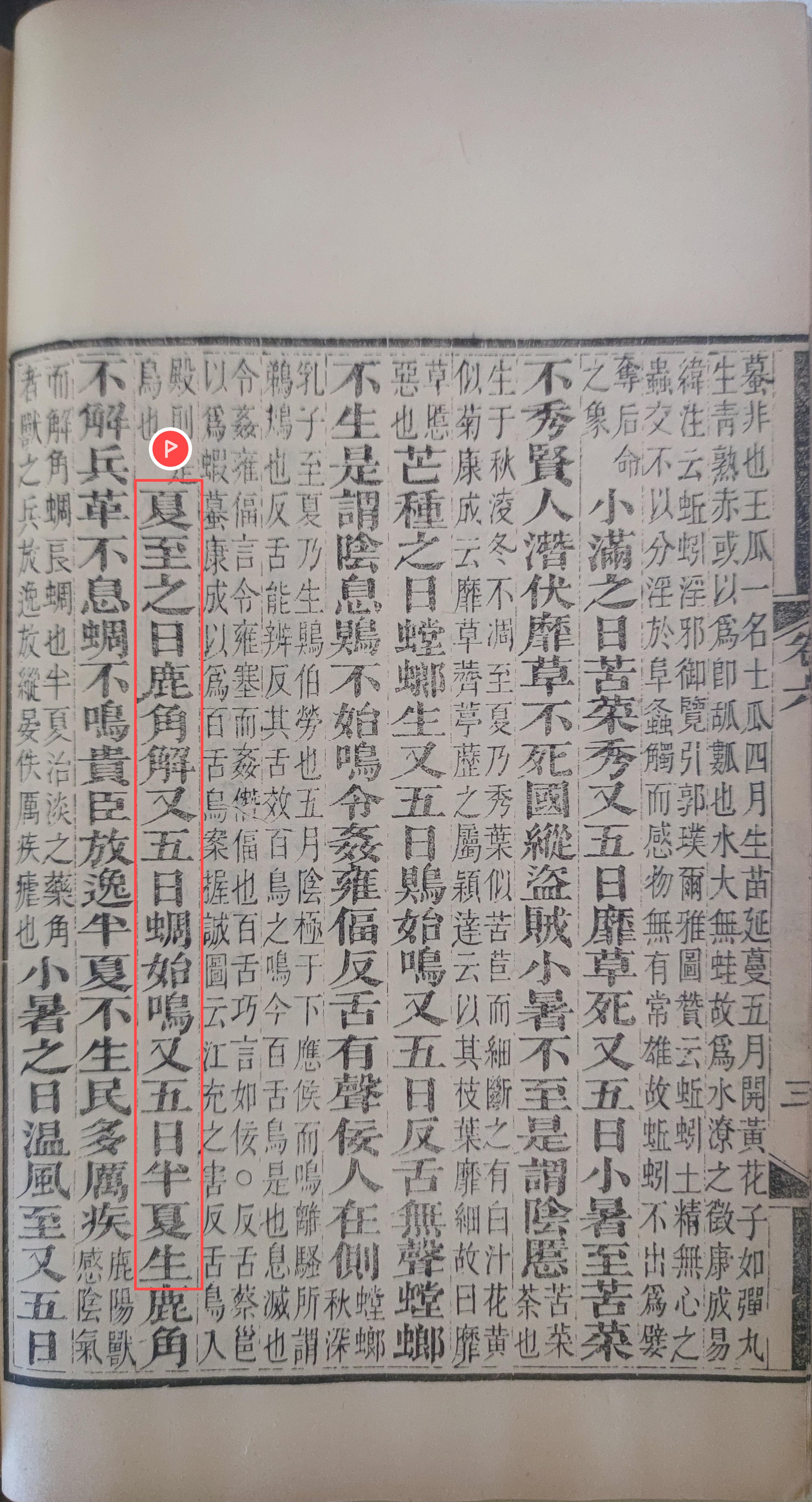

夏至之日,鹿角解,又五日,蜩始鸣,又五日,半夏生。——《周书》

《周书》(收录于《崇文书局汇刻书》)

古人以五日为候,三候成节气。夏至初候,鹿角自然脱落,被视为阳盛极而衰的象征;二候蝉鸣破土,宣告盛夏的炽烈;三候喜阴的半夏萌生,呼应“夏至一阴生”的天道循环。字句间,皆是古人观察万物以参天时的智慧。

礼敬天地,顺时而为

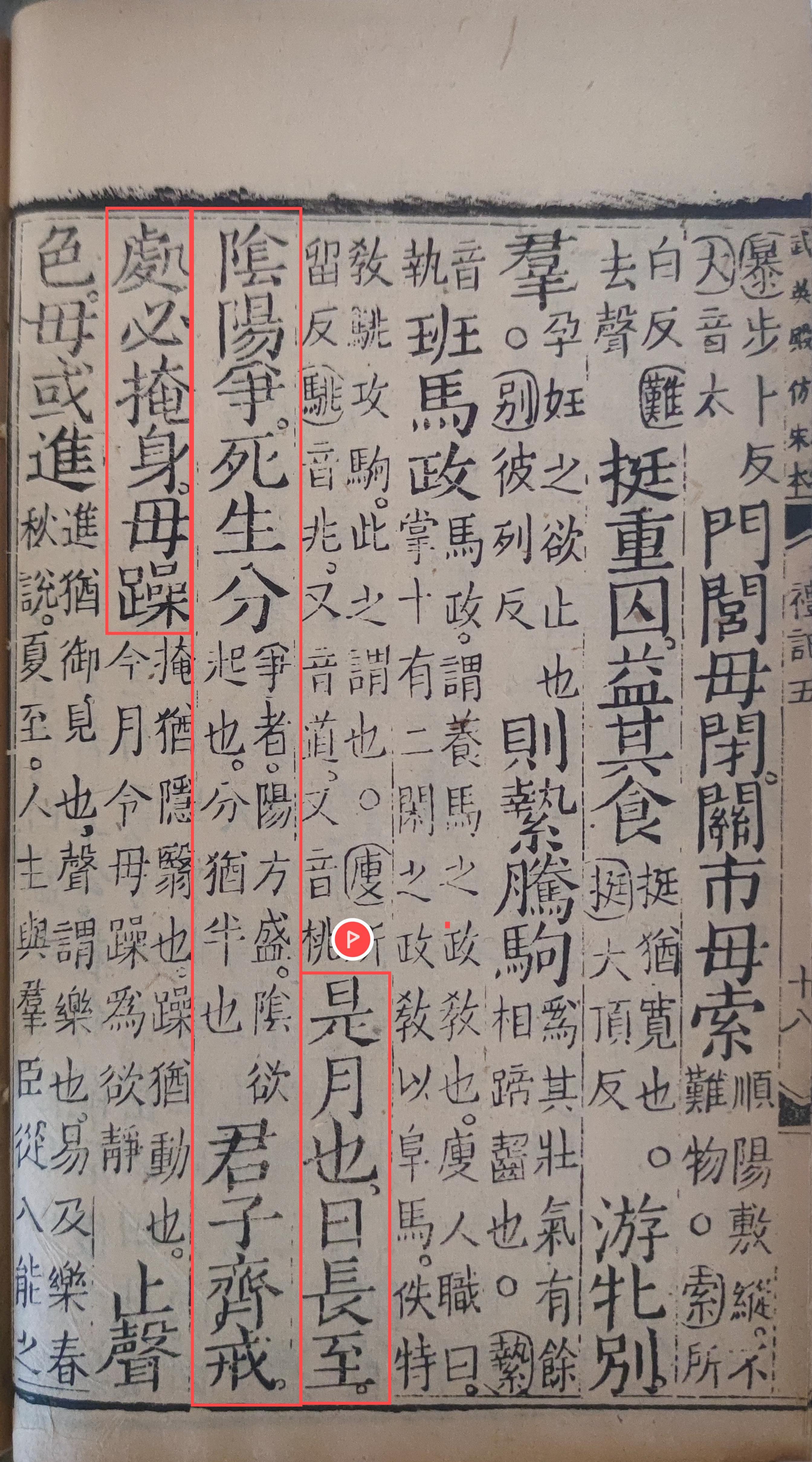

“是月也,日长至,阴阳争,死生分。君子斋戒,处必掩身,毋躁。”——《礼记》

《礼记》

夏至日影最短,古人认为此时“阴阳相搏”,万物面临盛衰之变。《礼记·月令》记载,天子需斋戒静心,百姓避暑少动,以顺应自然。此句不仅关乎养生,更暗含“持中守静”的处世哲学——在最鼎盛时谦卑,方得长久。

农事有序,以食载道

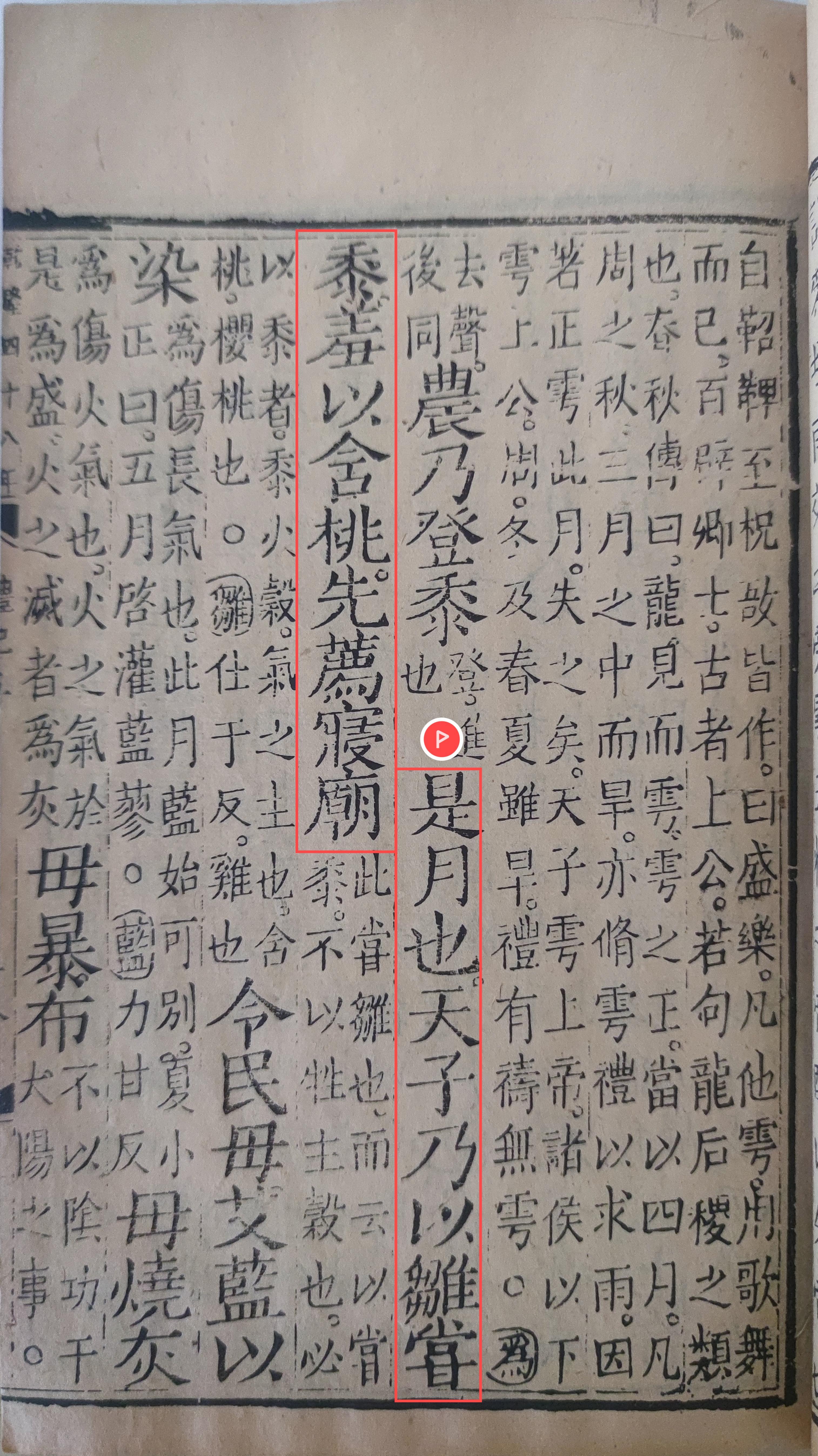

“是月也,天子乃以雏尝黍,羞以含桃,先荐寝庙”——汉·刘安《淮南子·天文训》

《礼记》

《礼记》月令中以天文定农时,在这个月,天子要把新黍和鸡肉搭配起来品尝,同时进献的还有樱桃,这些东西都要先供奉给宗庙。民间则流传“冬至饺子夏至面”之俗。一碗凉面,不仅是解暑之食,更承载着“尝新感恩”的质朴情怀。

测日观天,格物致知

“以土圭之法测土深,正日景(影),以求地中……日至之景,尺有五寸,谓之地中。”——《周礼》

《周礼》

《周礼》记载圭表测影之法,可见古人早已窥见夏至的天文本质。这些记录不仅是科技史的剪影,更彰显“穷究物理”的探索精神。

夏至物语:在古籍中寻一份清凉

古人笔下的夏至,是敬畏,是顺应,亦是思索。当我们在空调房中翻动书页,或可效仿先人:午后小憩以养心,食一碗清面以承古意,静听蝉鸣而观万物生长。夏至已至,愿这份古籍中的清凉,伴你安然度夏。

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!