导语

清明,既是节气,又是节日。它承载着中国人对自然的敬畏、对祖先的追思,更凝结了千年文化基因。今天,我们从古籍中打捞散落的清明记忆,在字里行间触摸春日的温度。

一、时间之书:古人如何定义清明?

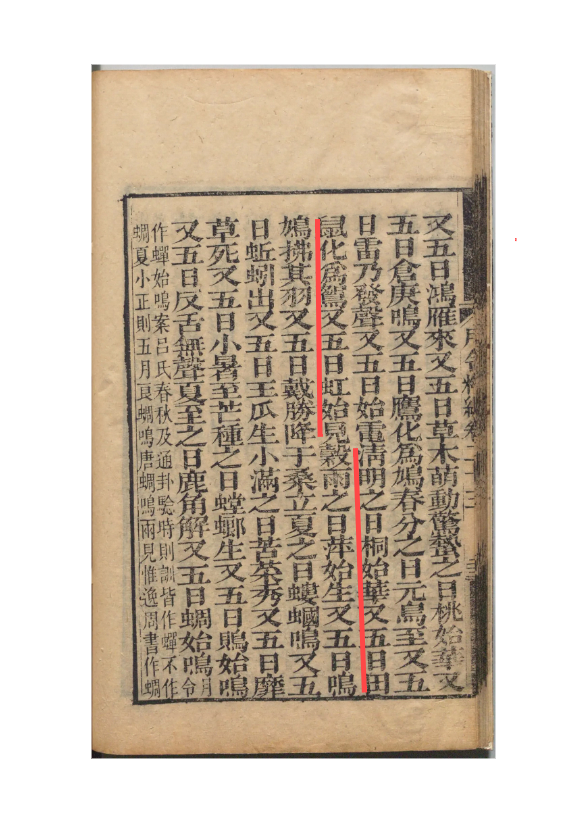

翻开《月令粹編》,一句“清明之日,桐始华”,瞬间将人拉回三千年前的农耕文明。古人以桐花初绽为清明物候,用草木荣枯丈量时光,这份对自然的细腻感知,至今仍令人动容。

月令粹编二十四卷图说一卷 (清)秦嘉谟编 清嘉庆十九年(1814)琳琅仙馆刻本 (保定市图书馆藏)

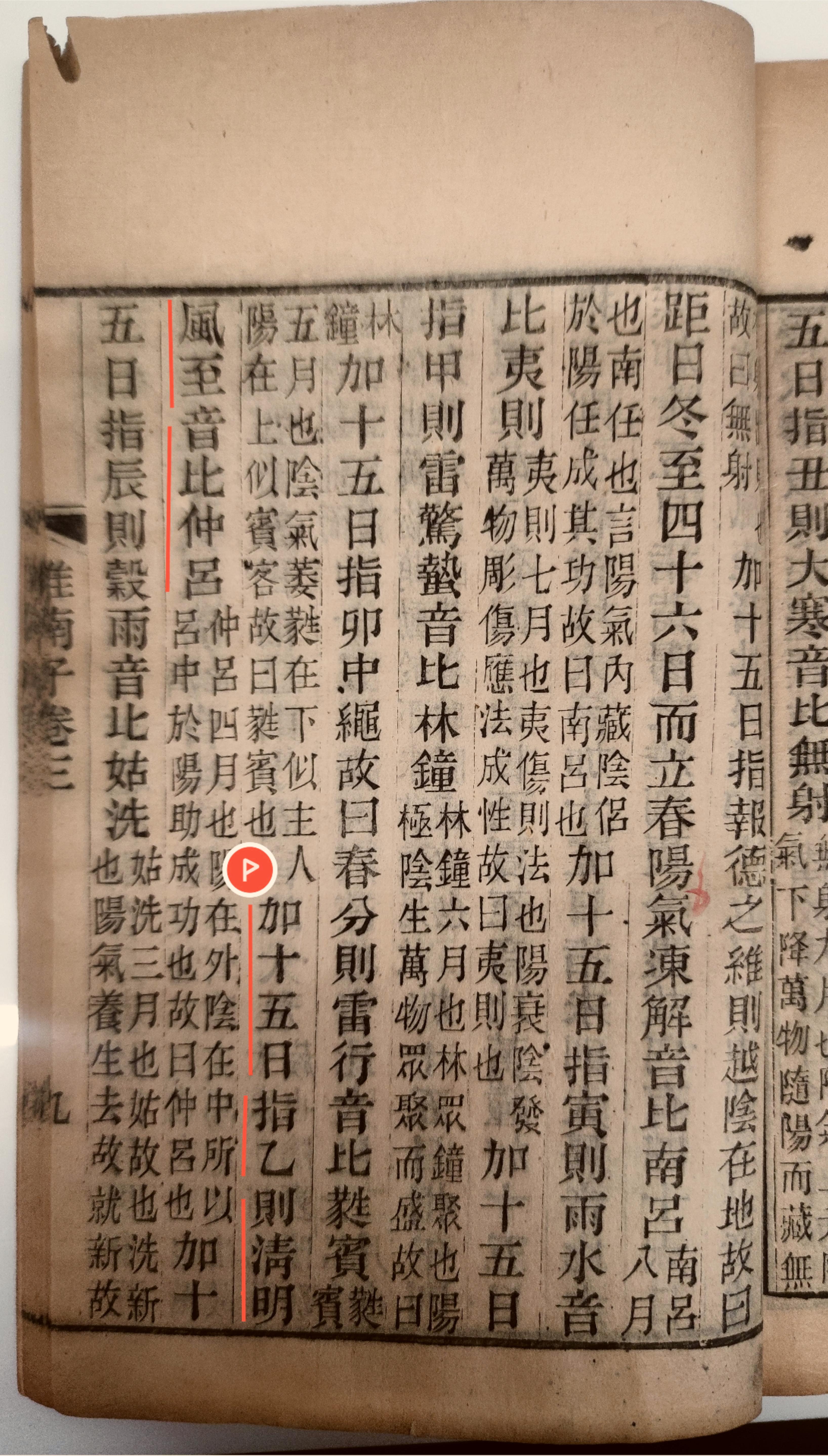

而《淮南子·天文训》则用星辰定位清明:“(春分)加十五日,(斗)指乙,则清明风至,音比仲吕”。北斗七星的斗柄指向东方乙位时,春风化雨,万物洁净,古人用天文学为节气赋诗,科学与诗意浑然一体。

淮南子二十一卷 (漢)劉安撰 (漢)高誘註 清光緒二年(1876)浙江書局據武進莊氏本刻本 (保定市图书馆藏)

品鉴手札

“桐华”“斗柄”的背后,是先民与天地对话的智慧。古籍中的清明,是历法,更是人与自然共鸣的节拍器。

二、寒食与清明:一场千年习俗的“联名”

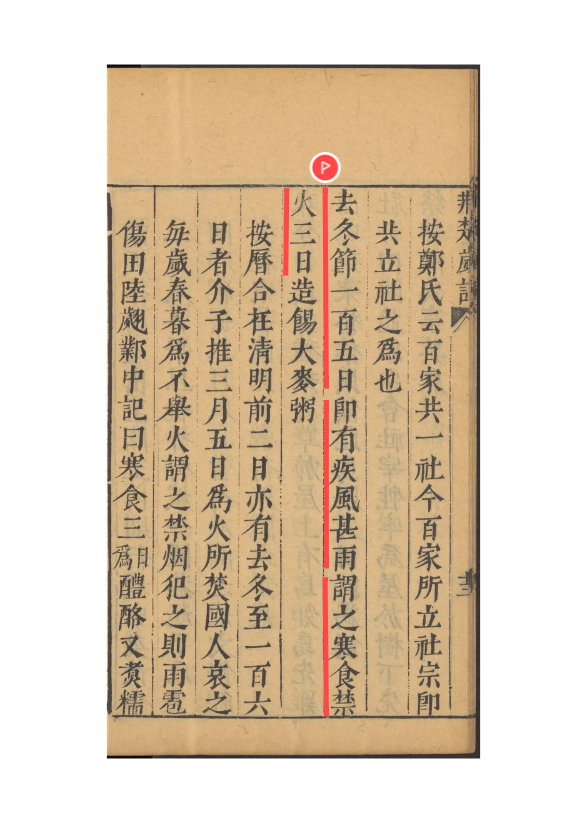

寒食禁火、清明祭扫,为何总被古人并提?南朝《荆楚岁时记》道破玄机:“去冬节一百五日,即有疾风甚雨,谓之寒食,禁火三日。”原来寒食本在清明前,因唐代官方将扫墓纳入清明假期,两节逐渐合流。

荆楚岁时记 (梁)宗懔撰 · 万历沈氏尚白斋刻本 (图片来自“识典古籍”)

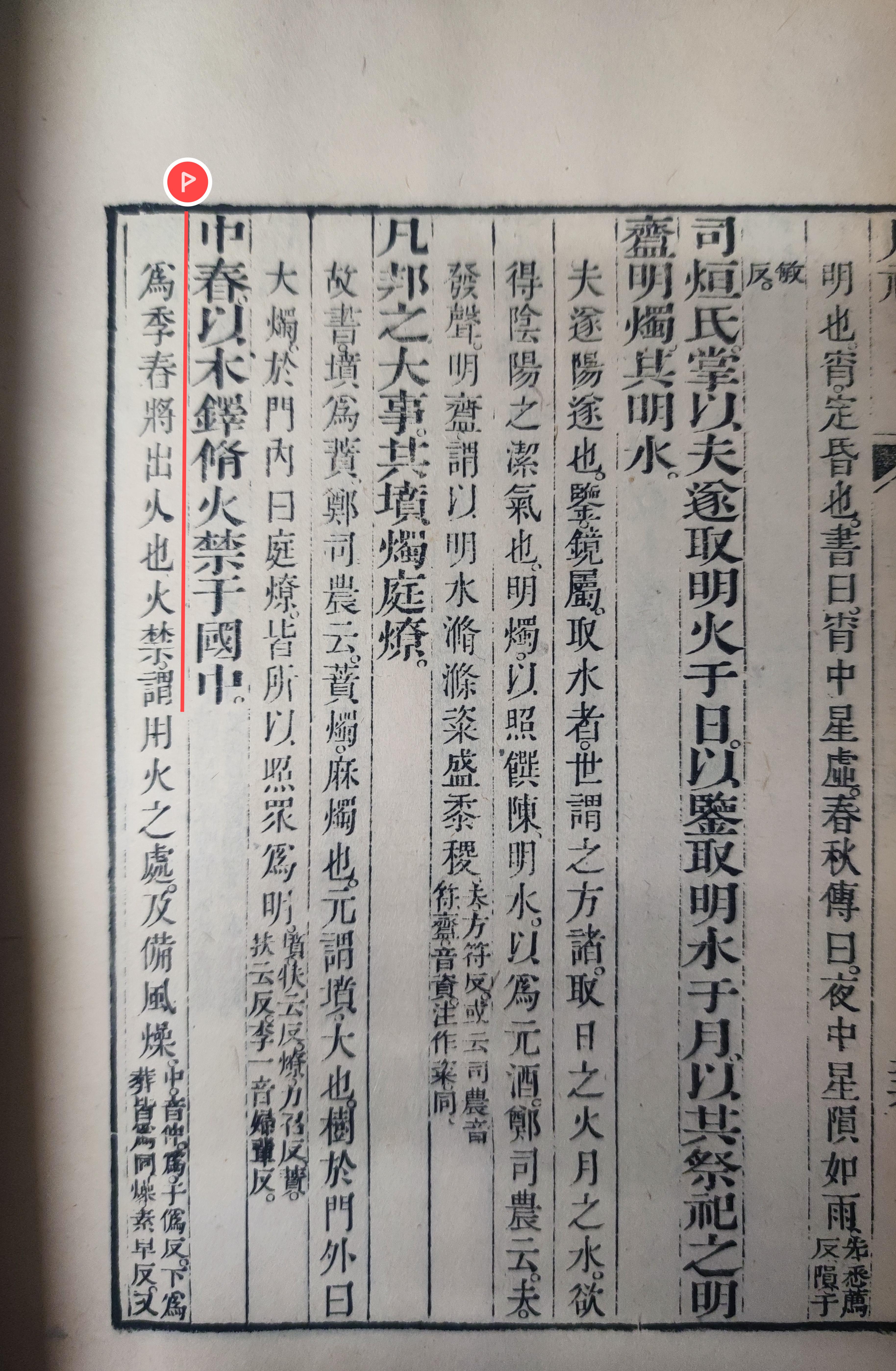

《周礼·司烜氏》中“仲春以木铎修火禁于国忠”的记载,更将寒食禁火的传统追溯到先秦礼制,“烜”字,火之意。“司烜氏”,掌禁旧火取新火之官吏。仲春时节,司烜氏在街上摇着木铎,提醒民众禁火。后来成为习俗流传下来,遂成寒食节。而《史记》中的“钻燧改火”,则揭示了古人通过清明改火仪式,祈求新年祛灾纳吉的深意——熄灭旧火,点燃新火,何尝不是一场生命的重启?

周礼六卷 (汉)郑玄注 (唐)陆徳明音义 清清芬阁刻本(保定市图书馆藏)

冷知识

《西京杂记》曾吐槽汉代贵族寒食节偷用蜡烛:“寒食禁火,天子赐侯家蜡烛。”原来古人过节也爱“开小灶”!

三、纸上清明:古籍中的烟火人间

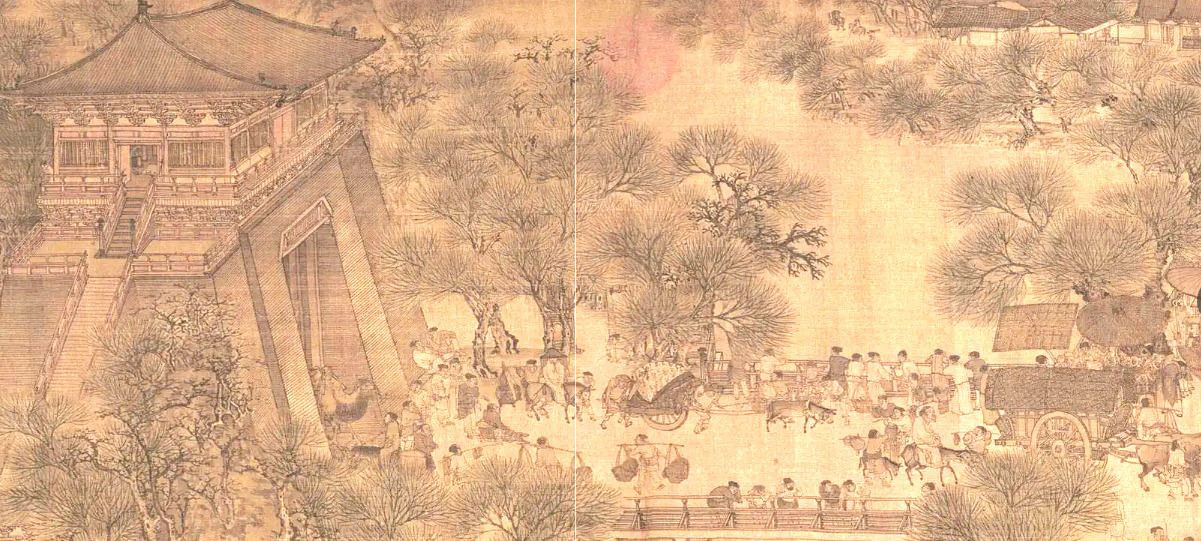

若说文字是抽象的记录,宋代张择端的《清明上河图》则用画笔定格了汴京的清明盛景。画中扫墓归来的轿马、河畔踏青的游人、街头叫卖的杏花糕,与孟元老《东京梦华录》的记载遥相呼应:“清明节……四野如市,芳树之下,园圃之内,罗列杯盘,互相劝酬。”古籍与古画交织,拼凑出宋人清明的鲜活图景。

《清明上河图》局部(市井扫墓人群)(图片来自网络)

古今对话

今日我们踏青插柳、吃青团,与古籍中的“戴柳”“赐火”“蒸青精饭”一脉相承。原来每个习俗,都是古人留给我们的“文化彩蛋”。

结语:古籍不老,清明长新

从《月令粹編》到《清明上河图》,古籍中的清明从未褪色。它提醒我们:扫墓祭祖时,可曾想过“慎终追远”的礼制渊源?踏青赏春时,是否听见了古人“桐始华”的物候密语?这个清明,不妨翻开古籍,让千年文字化作春风,吹醒血脉中的文化记忆。

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!