吃粽子、划龙舟、挂菖蒲……在“端午”这个传统节日里,各地的习俗也不尽相同,这些习俗既是彼时生活的真实反映,更是民族精神传承的载体,对这些习俗,浩如烟海的古籍中或有意或无意地留下了很多泥鸿。

在市图书馆的馆藏古籍中,工作人员为记者找到了有关端午节的三处记录,分别出自《崇祯泰州志》、《道光泰州志》以及《民国泰县志稿》。工作人员介绍,三本古籍分别记录了明、清、民国三个时期,泰州地区的端午风俗,随着年代的不同,一些风俗也逐步在衍变。

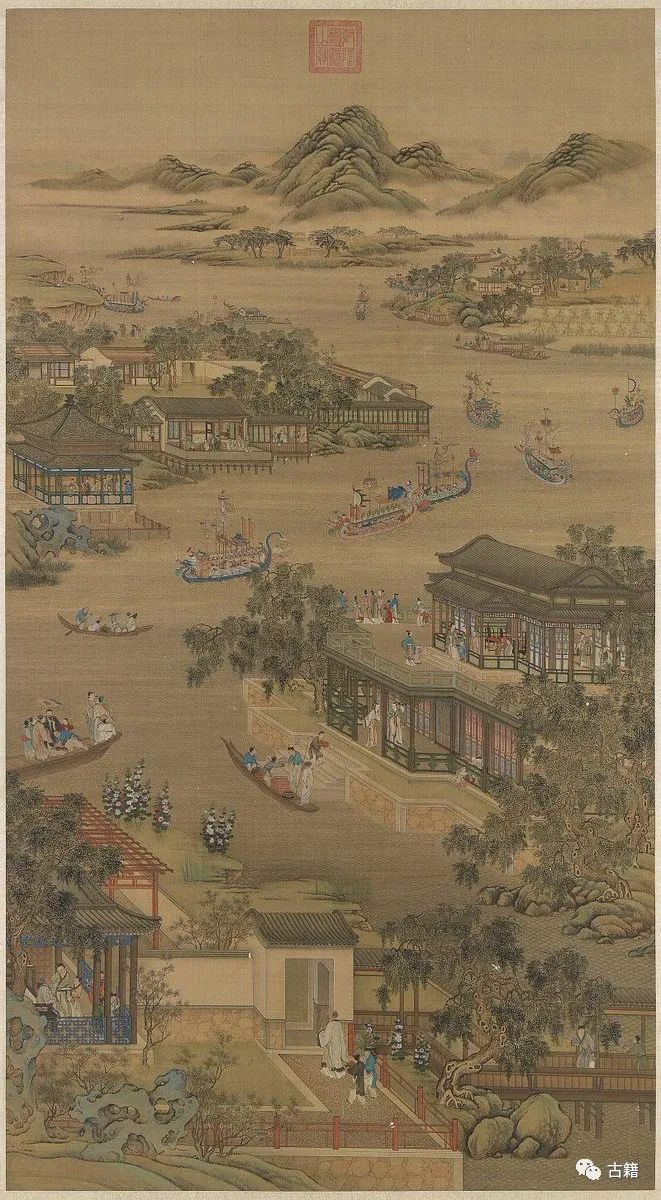

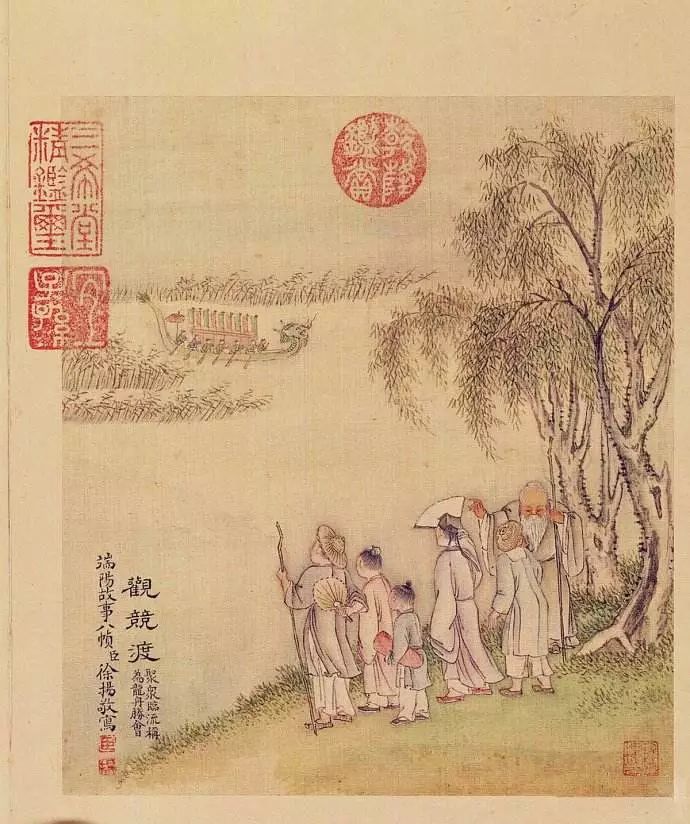

唐·崔护 程宗元 《龙舟夺标图》

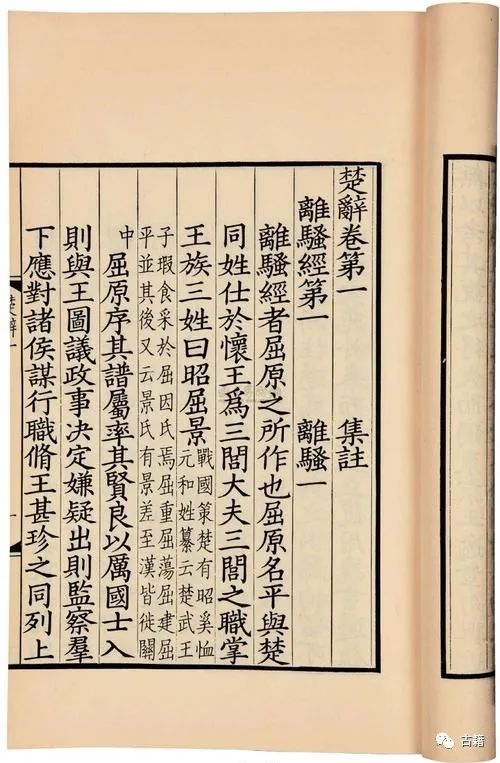

在《崇祯泰州志》的卷一风俗章节中,有关明代的端午节有着这样一段记录:“端午:解粽,泛雄黄菖蒲,火酒,食腊味,男女佩丹符,系五色丝于臂,簪花插艾,与他处大同小异。”

市图书馆古籍部工作人员解释,这段话主要指,端午节这一天,大家吃粽子和腌制的肉制品,喝家酿的酒,同时,在屋子的周围洒上雄黄酒和菖蒲酒,用来驱赶蝎子、蛇等毒虫。男男女女还要在身上佩戴红色的符,将五颜六色丝线编织品戴在手上,在头上插上花和艾草。

工作人员解释,当时,人们习惯通过在身上戴配饰或者插艾草等方式来避邪,期待端午过后的整个夏季都平平安安,不受病魔侵扰。

明代过后,在有关清代的地方志《道光泰州志》中,也同样有一段端午节的记载:“端午:解粽,饮雄黄菖蒲酒。食腊味。小儿女簪花插艾。佩丹符。系五色丝于臂。午后赴浴湢。洗以百草汤。是日北门外竞渡。”

“到了清代,端午节这天,人们的饮食和衣着佩戴等习惯还是与明代差不多。”工作人员介绍,只是,这本古籍中,开始有了关于午后洗澡和竞渡的记录。

据介绍,“浴湢(bì)”即洗澡的意思,工作人员表示,可能到了清代,泰州地区才开始出现公共澡堂,端午这一天,人们以车前草、菖蒲、艾草等熬成洗澡水,吃过午饭,大家就到澡堂泡百草汤,防疫治病,祈求健康。

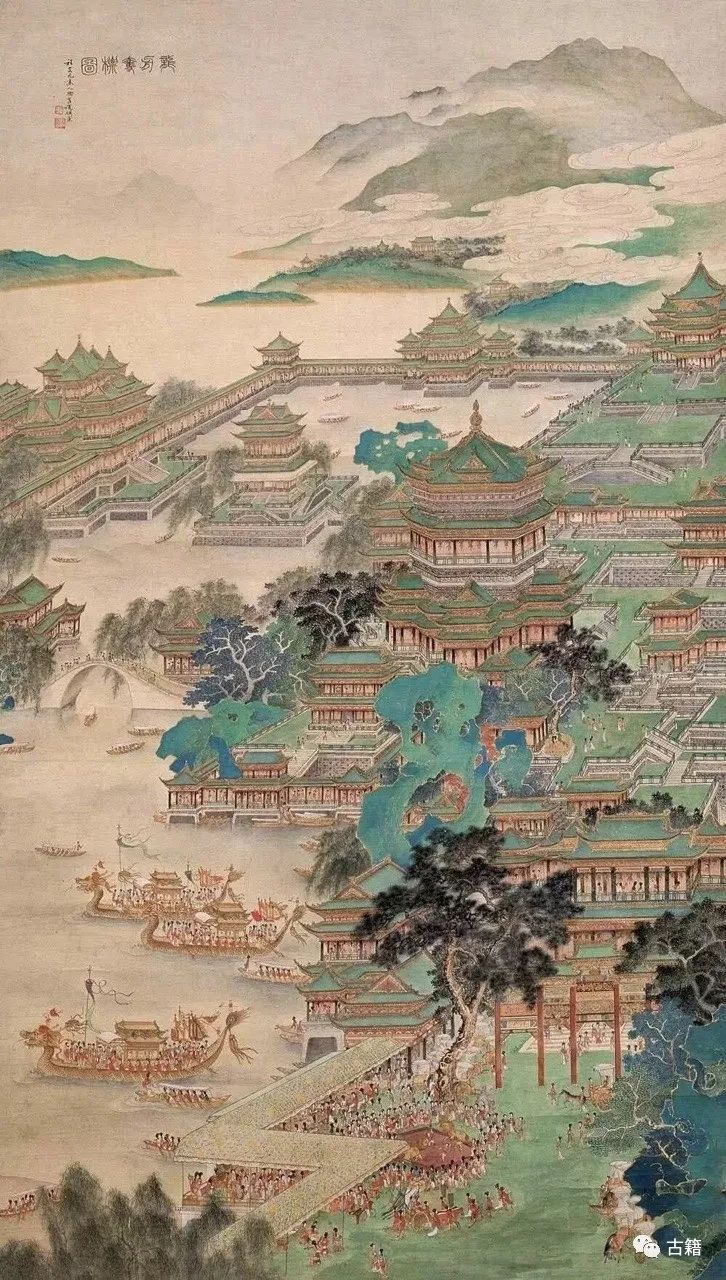

同时,这一天,在“北门”,即现在的坡子街商业中心一带,人们在这一带的河道里举行龙舟竞渡的活动来庆祝端午节。

在《民国泰县志稿》中,有关端午节的记录则是这样的:五月五日端阳节,以粽子枇杷等相馈为节礼,以雄黄和国公酒共饮,菜肴取五红为赏午,以彩丝徧绳系小儿顶及手足,曰百岁绳,浴百草汤,明日接女归宁食馊粽子。

工作人员介绍,这里所说的端阳节即为端午节,它同时又可称作午日节、五月节等。除了必不可少的粽子之外,到了端午节,枇杷也正直时令,人们会互相作礼品赠送。除了雄黄酒之外,当时,还有一种国公酒也是人们常喝的。同时,《民国泰县志稿》还有了“五红”这一记录,工作人员介绍,在端午这一天吃中饭的时候,人们会烧制五种颜色呈红色的食物,一般有苋菜、河虾、咸蛋、黄鱼、雄黄酒等,实际上,这五种食物并不固定,也有人家会烧制红烧鱼、红烧肉、黄鳝等。

在《民国泰县志稿》对端午的记载还有一处特殊的地方就是,端午节的第二天,女儿和女婿要回门,由于天气逐渐炎热,粽子摆放不当,很容易发馊,所以回门时,可能会吃到“馊粽子”。

工作人员解释,“回门”的风俗可能暗示,以前,人们生活艰难,端午节也是一个关卡。过了这一关,女儿、女婿回门探望,父母安好,庆幸一下,实际上与春节回门的风俗无大异。

本站文章大部分为原创,用于个人学习记录,可能对您有所帮助,仅供参考!